今天的故事来自18岁就考上美国名校读博的高智商女孩,入校第二年,她竟被一位教授强奸。此后,她噩梦缠身,无法面对自己,无法正常读书生活。为了活下去,她开始了漫长的自我救赎之路……

1

我叫李琳,80年代末出生在安徽的一个小城。我的父母是工程师,爷爷退休前是一所大学的教授。从小,他们就以我为傲。

因为我从小就表现出惊人的学习天赋,跳着读完了小学和中学。14岁时,我参加全国统考,收到了中国科技大学的录取通知书。我学的是神经学生物专业。

大三时,与很多同学一样,我就学完了所有的课程,考了托福GRE ,顺利地申请到了美国一所名校的全额奖学金,直接读博士。

2007年,18岁的我,背起行囊,独自赴美攻读生物学博士学位。当飞机降落在芝加哥奥黑尔国际机场时,我还以为,未来的我,应该是一名生物科学家。家人和我自己都有信心认为我可以应付一切。

然而,让我始料未及的是,来美国的第二年,我被学校的一个名叫理查德的教授强奸了。

他三十多岁,风度翩翩,幽默机智又不失绅士风度,学生们对他很有好感。

那天是学校的一个主题日活动,理查德是嘉宾之一。活动结束后,他说顺便送我回家。我没有车,也听说学校周边夜间的治安不是很好,就兴高采烈地答应了。

路过他家时,他说,要我陪他回去先拿点东西,我就傻傻地跟进去了。一个4、5岁就以高智商闻名的我,在19岁的那一个夜晚,脑子短路了……

因为活动,我喝了点酒,可能力气大小与喝酒关系不大,但我至今仍会自责,如果我没喝酒,力气会不会更大些,可以逃脱呢?此后,我滴酒不沾,就连含酒精的饮料都不会碰。

事后,理查德还把我绑了起来,直到第二天中午才放过我。他还威胁我,如果报警就会想办法让我待不下去,不得不回中国。

出来后,我精神恍惚。父母远在千万里之外,我即使告诉他们,也无济于事,只会让他们为我徒增担心。何况,我一直是个让父母放心的、自立的孩子。

最后,我踉跄着去了警察局。接待我的是一个中年白人女警,和我妈差不多的年纪,但从她的眼里我没看到任何表情。报案的程序是立案调查,然后去医院验伤。她先例行公事般地给我一张表格写陈述。

我自认为英语还行,但那张表格上一些描述人体部位的词我都看不懂,然后一想到要去医院,还要去法庭陈述一些我自己也不懂的东西,就胆怯了,也或者是理查德的威胁起作用了,我不想最后搞得自己出国读书不成,还以这种名义回国。

所以,我没写完陈述就跟她说,我不立案了。女警都没有问我为什么,给了我一本妇女受害后自救的宣传册,就找辆车把我送回了家。

2

回到那个临时的家,我冲进浴室,打开水龙头,反复地、一遍遍地冲洗着身体,好像这样就能洗掉脏污。我就能变回原来的我。

现在想来,如果当时年龄大一点,我应该会处理得更好一些。

比如,我可能不会天真地跟着男人去家里,从小我几乎是被家人和师生捧着长大的。以前,我以为校园是安全的,熟人是可信的。

但也正是因为这件事我才知道,美国至少四分之一的女性都被性侵过,而且绝大多数是熟人干的。原以为,只有陌生人才是危险的,其实恰恰相反的是,危险往往来自身边。

如果我当时在美国待的时间更久一些,朋友更多一些,英文更好一些,我也不会惧怕上法庭。我无法向警察描述此事,但不代表我不能自己无数次地在脑海里描述此事。

尤其是,无数个夜深人静的夜晚,我的大脑就会不由自主地重复这件事,似乎是为了完成这个报案过程,我觉得快要疯了。

我也更不敢告诉父母,他们不允许、也不能接受这样一个从小被人称赞的“别人家的孩子”,成为了有“污点”的孩子吧。

但我自己真的消化不了这件事,就告诉了实验室的师兄。这个师兄也是国内少年班的,平常我们在课题压力大时总是相互鼓劲。可是,刚跟他讲完,我就后悔了。

我永远忘不了他的那个眼神,他满眼震惊地对我说:“理查德教授风评很好,肯定不会做那种事,你在开玩笑……”

后来,当我越来越无法集中精力做实验时,当我发现自己无法顺利、如常地与人沟通时,当我睁着眼睛度过越来越多个夜晚时,当我全然食不下咽时,我明白:博士学位,已经不那么重要了。

那时,我只想活下去。

3

我知道,我的心理出现了问题。美国的心理医生收费很贵,我没有多余的钱,但我必须去。

为了筹集看心理医生的费用,我跑去中餐馆端盘子,还带了几个美籍华人小孩的家教课。

因为父母每学期打给我的生活费都是基本固定的,如果我毫无理由地多要钱,他们肯定会胡乱猜疑,有可能知道我出事了。

我去看过而且换过好几个心理医生,他们大多数都认为,人是过去、尤其是童年经历的产物。这些经历变成潜意识,决定着我们的人生。

因此,他们要么一遍遍让我描述那些,每次提起都伤得我心口血淋淋的细节,要么就是不停地追问我,小时候父母、亲戚、邻居有没有性侵过我,就像是一个没有感情的机器人,给你按着预定的程序开药。

我感觉他们特不真诚。后来,我不再去找心理医生治疗,而是去了受害者互助组。

那是一个公益性的受害者互助联盟。每周一次聚会,大约有十个人,相互倾诉,彼此倾听,同病相怜的人们通过讲述彼此的悲惨遭遇,在群友中引起共鸣,从而拯救自己。

联盟里面很多的人都自杀过,而且很多人都疤痕累累,非常吓人。可是,听完他们讲述的这些比发生在我身上更为恐怖的事后,我感觉自己仿佛一脚踏进了社会的深渊,经常做噩梦。

但我也不怪她们,那个时候她们都在自己的伤痛里走不出来。

而我也意识到:没人能给我安慰,没人能拯救我。想救自己,只能另辟蹊径。我又从那个组织里退了出来。

我天真地以为,爱情也许可以给我的心一个停靠和休憩的地方。

那件事后,我谈过一个男朋友,但是,我心理上过不去那个坎儿,不知道怎样和他相处,想告诉他这件事,又怕他计较,不告诉他,我又很痛苦。

结果,我原本的问题非但没有解决,还又叠加了一份痛苦。整日都在矛盾中挣扎的滋味,太煎熬了。没多久,我们就分手了。

不久之后,我又谈了一个台湾男友,他很小就跟家人移民过来了,算是在美国长大的。

我们谈了一年多,他对我体贴入微,因为有他的陪伴,我的精神状况有所缓解,说话也渐渐多了起来,但我始终不敢提及那段往事。

虽然噩梦仍时常伴随,但光顾我的次数明显变少了。原本我以为,爱情真是有魔力的,这段感情就是我的救赎。

可谁知,已经快到了谈婚论嫁的时候,也都计划好带彼此见父母了,他突然告诉我,他的家人不同意。

据说他家是一个比较有名望的家族,他家里的人得知我们的关系后,还特意雇了私人侦探调查我。我想,他们应该调查不出那件事,因为我根本没有立案。

但他的态度让我明白,原本我以为的“这段感情能救赎我”,不过是一个笑话。最终,我们和平分手。

讽刺的是,几个月后,他跟我在美国交的“闺蜜”走到了一起。

4

而我,还要跟父母解释我的“未婚夫”为什么突然没了。父母也曾关心地问我,在外有没有遇到什么困难,但听着他们的声音,我似乎能看到他们殷殷期盼的眼神,我被伤害的事怎么也无法说出口。

于是,那件事成为了深埋在我心底,难以启齿的秘密。

直到2009年,在一次公益性咨询活动中,我遇到了一个帅哥医生史蒂文,他是一所医院精神科的医生,师从弗洛伊德的精神分析学派。

不记得他说到什么触动了我,只记得我在他办公室里大哭了一场。在那之前,我一直没哭出来。

我原来也选修过心理学的课,对弗洛伊德嗤之以鼻,觉得是过时的老古董。在我,一名从事了多年实证科学研究的研究者眼中,没有实验数据支撑的一派之说,根本就站不住脚。

与其他心理医生试图剖析我的过去这种疗法所不同的是,史蒂文并没有问我具体发生的事情,而是说,重要的不是过去,而是你怎么看待过去。

而我们对过去的看法,是可以改变的。他还说,能救你的只有你自己。

他说的这些观点,我不置可否。理论,谁都会说,可我要的是效果。

史蒂文推荐我去看一部喜剧片《Aanalyze this》,此片是讲心理医生和黑社会大佬病人的故事。我很认真地看了这部电影,学霸模式不自觉开启,毫不费力地把握到了要点。

然而,第二周见面时,他并未问起我的病情,而是真的和我讨论了一上午这个电影。我们聊得热火朝天,十分畅快。我能与人顺利沟通了,那种久违的感觉又回来了!

再过了一周,他又推荐我看一本名叫《Felling Good》的书,随后又一周,他跟我讨论了这本书。他没有劝我做什么,只是让我回到自己所擅长的领域,找到那个曾经熟悉、如今却无比陌生的自己。

经过他的启发,我发现在救赎的路上,我盲目地向外寻找助力,反而一次次迷失了自我。一旦遭遇否定,更加伤痕累累。

史蒂文的方法,唤醒了内心那个我。曾经学霸的经历,是我熟悉的。让我明白:能救我的,不应在外寻找,只有自己!

为了彻底治愈自己,我决定去系统地修习心理学课程。这意味着,我要放弃学了多年的生物学专业,放弃博士课程。从此,和我以前的专业背道而驰了。

最终,在史蒂文的帮助和推荐之下,我选择申请了南加州大学,攻读硕士学位。2010年底,我拿到了南加州大学的录取通知书。

我简单跟父母汇报了一下学业的情况后,就奔赴洛杉矶。那时的我,以为这将是我新生活的开始。走的那天,我把跟学校和专业有关的书都扔了,只带了一个行李箱,里面是几件换洗的衣服。

也幸亏我离开了,一年后我原来的实验室又出事了:一个女生枪杀了另一个女生,动机众说纷纭,有人说是课题争执,有人说是情杀,不管是哪种原因,压力大都是最大的凶手。

都认为美国是做研究出成果的好地方,但那是建立在外来学生的非人压力之上的。

在美国,外族裔受歧视,是大家都心知肚明的。倒是我跟的心理学教授很有意思。他讲课生动幽默,又会带我们做很多有趣的试验。然而,我的收获,除了门门功课全A之外,似乎,在其他方面并未有所增进。

显然,在这条新的救赎之路上,我又遇到瓶颈了。

5

我苦苦追寻的自我治愈之路,走得如此艰难,却又收效甚微。我有些苦恼,又在课余时间自学了一些法学常识,希望能有所收获。

一个意外的转机,悄然降临。

2011年5月的一天下午,我在洛杉矶的街上闲逛,到星巴克买了杯咖啡,顺手买了份报纸,边喝边随意翻着报纸。一则启事,突然跃入眼帘,让我的咖啡洒了一地。

说不出是惊吓还是惊喜,只记着当时我的心跳得很快,咖啡不小心溅到了路人身上,我却向前狂奔,听到身后有人骂我“疯子”。

我不管不顾,招了一辆出租车回到住处,跑到床上蒙着被子大哭,这是我在史蒂文办公室哭过之后的第二次大哭。

那是一位女生委托律师征集性侵受害者线索的启事,性侵主角就是那个禽兽教授理查德。

这次的受害者是当地白人,她的父母找了律师全程陪同,但取证过程非常艰难曲折,因此,她在全美很多城市都登了报征集线索,希望更多的受害者站出来指证这位“禽兽”教授。

哭过之后,我的脑海里不由得再次重现了当时受害的经过。冲动之下,我详细地写下了整个经过,发到了启事里留的电子邮件地址。或许,我的潜意识里,还是期盼着作恶之人能够被严惩。

邮件很快就被回复了,然后有律师过来找我取证。学了一点法律知识的我,已然明白,出庭作证对于我来说,意味着什么。

考虑再三,我拒绝了律师的请求。

律师回邮件说,已经有好几个女生同意出庭作证,如果我选择不出庭,他们也尊重我的选择。我承认,我不够勇敢,已经从死亡边缘挣脱了,我不想再“死”一次。

离开了那所学校后,我扔掉了跟那所学校有关的一切东西,甚至不想去碰与那个城市有关的东西,就是不想再被唤起那些血淋淋的记忆。

美国不小,当我隐在角落时是孤独的,但是安全的。如果我走到公众视线里,恐怕会有数把无形的杀人刀袭来。

期间,律师一直在通过邮件告知我事件的进程,又有不少女生加入到原告团。显然,律师希望通过这样的方式,鼓励我也加入其中。

此案经过多次审理,差不多一年后,又迎来了一次开庭。律师透露,这一次,有可能是最终审判。

在开庭的前几日,我终于鼓起勇气,给律师写了一封邮件,只有简单的几个字:我同意作证,并买了一张飞往芝加哥的机票。

天知道,这些天我过得有多难熬。然而,当做好决定后,我反而睡了一个安稳觉。

如同一个一心朝圣的人,拜圣人不能由别人代替,我得亲自去,以证实那不是一个梦。

当那个禽兽被带上法庭,我的耳目好像失聪,看不见听不见,脑子里一遍遍回放着当初那个夜晚发生的事。当律师叫我发言时,我记不清自己具体说了些什么。

但当法官宣布他有罪时,那庄严的一幕,我听到了,也看到了。

自从“禽兽”教授被起诉那日起,至今已经两年了,他才最终被定罪,且将要在监狱里度过6年的刑期。

我看到他低下了头,旁听席里有几个女生在低声啜泣。我和旁边的女生相互拥抱了一下,带着眼泪相视一笑。

正义虽然姗姗来迟,但终未缺席!

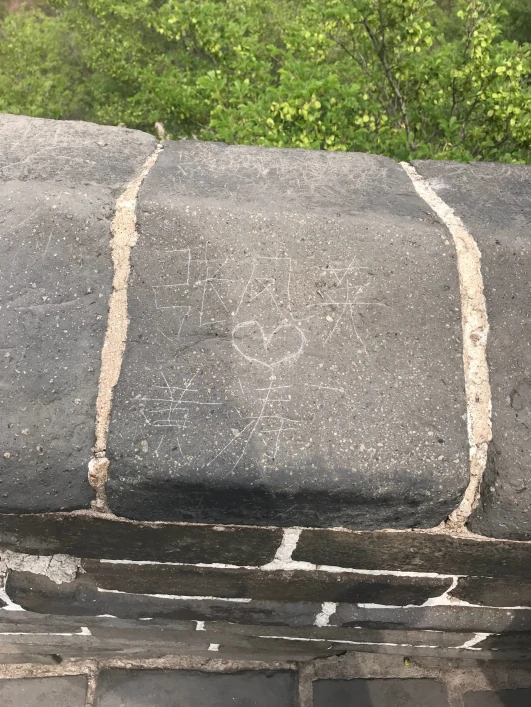

那天,天很蓝,太阳很暖,我回到了曾经的校园。有些东西需要扔掉,有些东西需要捡起,我还是我,但我已经不是过去的我。

在校园里,我没有碰到一个熟人,但我不介意将我的笑容分享给那些年轻的校友。

晚上,我给父母和爷爷分别打了电话,告诉他们,我过得很好。这么郑重其事地告诉他们一句简单至极的话,让他们觉得莫名其妙。

但他们并没有多问,我知道,他们一如既往地认为,我很自立,我能安顿好自己。

是的,我终于安顿好了自己,郑重地告诉他们不过是一种自我认证的仪式。

6

当伤害我的人得到审判后,我终于可以正视我的未来,我的职业规划。

那年,拿到心理学硕士后,我果断地结束了心理学课程。没有继续的原因是:心理学虽是热门,但西人不会找华人心理医生,华人又不爱去咨询心理医生。而我学心理的初衷,也只是为了治愈自己。

2012年底,我在南加州大学攻读了应用更为广泛的统计学博士。2015年,26岁的我,终于拿到了原本早该拿下的博士学位。

当然压力也还是有的,比如经常被导师发配到她家看孩子打扫卫生,听说同院的导师让女学生去跟基金投放负责人睡觉,不过这些压力比起那件事,都是小事。

正是应了尼采那句话:任何不能杀死你的,都会使你更强大。

在那个“禽兽”教授入狱后,我也终于打开了那个桎梏,重新考虑感情生活。

我决定不再“为难自己”,一改往日“舍宅”的样子,不再拒绝同学朋友聚会,其实在那事之前我都是个性格开朗比较受同学欢迎的女孩子。

2016年,在一次朋友聚会中,我认识了现在的老公,那时的他还是一个实习医生。聚会时,他的幽默健谈给我留下了深刻的印象。

没想到,那次聚会后,他开始单独约我。要不要告诉他呢?我开始有了激烈的思想斗争。最后,我决定率先坦诚这件事。

记得那是一个夜晚,在校园外的一个幽静的小路上,路两边的太阳能装饰园艺灯星星点点伸向远方,汇入天际星空,月亮接近正圆。几盏路灯散发着柔和光,光晕里一些小飞虫在跳飞天舞。

我贪婪地多看了几眼,我不确定如果告诉了他那件事后,我还能不能看到这么美的风景。

本来我们是并肩而行,我讲,他没有插话,我也没意识到我越走越快,已经拉下了他半步。忽然,我听到身后“嘭”的一声,我的心一沉,原来我的事还是惊到他了么!

我慢慢回身,他已经从地上爬了起来。

他说:“你看你摔了一跤,我也摔了一跤,我们都会爬起来,多平常的事啊!”他张开手臂把我拉进怀里,伏在他的肩膀上我抬起头,泪眼朦胧中,灯光星光闪耀成一片,比刚才更美了!

他的这一举动,令我彻底卸下心魔。

一年后,他向我求婚,我毫不犹豫地答应了他。结婚后我们换了个城市,他在一家很有名气的医院就职,我也找到了一份跟医药有关的调查统计工作。

他经常用他的“实战”经验,点拔开我电脑数据里的迷雾,无论是工作,还是生活,我们都配合的天衣无缝。他的工作很忙很累,但他还是那么幽默轻松。

和他在一起,我很幸福。

7

我也深知,这次我能收获幸福,是因为自己的心先走了出来。心走出来,但再也无惧看到任何跟性侵有关的新闻事件。

2018年,美国加利福尼亚心理学女教授福特,指控最高法院法官卡瓦纳36年前对她进行了性侵。由于没法取证,她被指诬陷。

我坚信她说的是真的,即便她是心理学教授,如果施暴者没有得到与之匹配的惩罚,三十年五十年都不会痊愈。

我非常支持ME TOO运动,只有一个经历过的人不需要证据,就能体会到那种真实性。再好的心理医生,都比不过坏人被法律制裁给予的那种心灵创伤的愈合。

偶尔有人问我,没有当科学家后不后悔,后悔是没有的,但遗憾难免会有。做研究工作,周围的人都很聪明,能很快地相互解读对方的意思,跟聪明人共事不累。

但那又能怎样呢,谁都缓解不了谁的压力,谁都走不进谁的心里。

但还有另外一个说服我不后悔的原因是:搞研究的地方都比较偏,离中国餐馆比较远,而我好吃。

不怕你们笑话,我小时候的理想是卖冰棍!【本文来自知音旗下公众号:知音真实故事 ID:zsgszx118,未经许可不得转载】