我国传统法律采用绝对确定法定刑的立法模式。在刑法学界,提及绝对确定法定刑,往往会立刻想到西方近代为反对封建主义的罪刑擅断,确定了罪刑法定、罪刑相适应原则,1791年《法国刑法典》曾对每一犯罪都规定了绝对确定的法定刑,取消法官的自由裁量权,以防止司法的恣意性。所谓绝对确定的法定刑,是指在法律条文中对某种犯罪或某种犯罪的某种情形只规定单一的刑种和固定的刑度。按照这一标准,我国古代法律采用绝对确定法定刑的立法模式,这可以从我国古代传世的律典中看出,无论是我国古代保留下来最早、最完备的《唐律疏议》,还是唐朝之后的几部律典,比如《宋刑统》、《大明律》和《大清律例》,都是采用绝对确定的法定刑的立法模式,明确规定某罪“杖一百”或“徒三年”或“流三千里”诸如此类十分精确的刑罚,德国学者陶安称之为“定刑主义”,即“对于同一个罪名,不问其情节的轻重而一律科以完全相同的刑罚”。我国传统立法采用绝对确定法定刑的立法模式,适应了皇权约束司法官吏、防止罪刑擅断的需要,凝聚了古人对量刑适当性的追求和探索。绝对确定法定刑立法模式具有小空间低涵摄的特点,司法实践中如果机械地适用法律,会导致对量刑适当性的背离,传统法律中比附制度的确立,保证了司法官适度的量刑裁断权,实现了量刑适当性的回归。

一、绝对确定法定刑立法模式下的罪刑关系:小空间低涵摄

我国古代采用绝对确定的法定刑,而现代采用相对确定的法定刑,反映了不同时空下立法技术的不同。但是,无论是古代的立法技术还是现代的立法技术,立法者都是通过罪与刑的分割,构建罪刑关系,对不同的犯罪行为设置匹配的法定刑,不同的是古今罪与刑的分割技术不同。我国古代法律绝对确定法定刑立法模式下,其罪刑关系具有小空间低涵摄的特点。

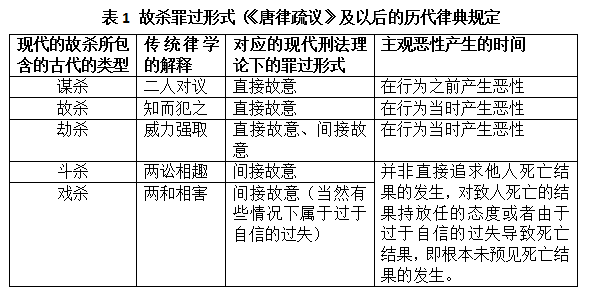

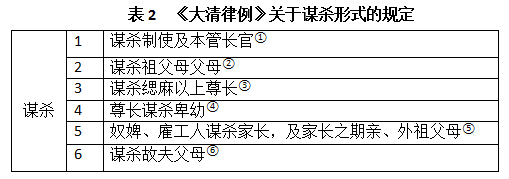

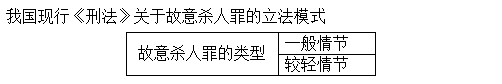

以故意杀人罪为例,我国现行《刑法》中的故意杀人罪的外延包括古代法律中的“五杀”,即谋杀、故杀、劫杀、斗杀、戏杀,这就意味着在故意杀人这个大空间下被分成五个小空间,并且每个小空间又被细分,比如谋杀又以谋杀对象身份的不同又被分为“谋杀制使及本管长官”、“谋杀祖父母父母”、“谋杀缌麻以上尊长”、“尊长谋杀卑幼”、“奴婢、雇工人谋杀家长,及家长之期亲、外祖父母”和“谋杀故夫父母”,每一种情形都有准确的量刑。古代的故意杀人每一个不同的小空间对应着不同的罪名以及相应的准确的量刑,无论是罪名还是刑名涵摄力较低,而现行刑法关于故意杀人罪的规定无论是罪名还是法定刑幅度涵摄力较高。比如,“谋杀制使及本管长官”罪,法定刑有三个层次,“已行者,杖一百、流二千里”、“已伤者,绞”、“已杀者,皆斩”。可见,关于“谋杀制使及本管长官”罪是行为犯,只要是实施了谋杀的行为,无论是否造成犯罪结果都构成本罪,其法定刑由轻到重分为三种情况,法律对每一种情形规定了绝对确定的法定刑,对于实施了谋杀行为但未造成任何死、伤后果的,“杖一百、流二千里”;对于实施谋杀行为造成受害人受伤的,法定刑是“绞”;对于实施谋杀行为造成受害人死亡的,法定刑是“斩”。根据我国现行《刑法》第232条的规定,故意杀人罪的法定刑有两个幅度:一般情节的,处死刑、无期徒刑或者十年以上有期徒刑;情节较轻的,处三年以上十年以下有期徒刑。因此,无论是古代还是现代的刑事立法,都以罪刑平衡为目标,关于法定刑的设置都遵循了“罪质的一定层次和罪责的一定等级互相对应”,首先根据罪质的不同层次具体分割罪状,再根据罪状的不同层次分割刑罚,使得法定刑档次分明,都是以犯罪构成中行为的社会危害程度为标准分为不同的法定刑等级。所不同的是,古代立法中,每一个档次的法定刑都是非常精确的数字,比如“杖一百”、“流二千里”或者唯一确定的刑罚,比如“绞”、“斩”。在这种绝对确定的立法模式下,古代法官面对具体案件寻找适用的法律时,定罪与量刑环节是合二为一的,选择了哪一个条款,即意味着选定了唯一的刑罚。因此,在定罪时,犯罪的严重程度是必须要考虑的关键因素,也是判断是否类同的关键因素。在古代法的立法模式下,案件事实与制度事实是否具有“类”的对应,应该把犯罪的严重程度考虑进去,美国学者布迪和莫里斯指出,“当这种规定极为琐细严格的制定法需要解释的时候,其原则一定是严格的(而不是宽泛的)。如果某法律条款规定了较为严厉的刑罚,而从字面上看该条款既适用于一些较轻的犯罪时,司法机构就会对该项法律条款作出解释,以排除该条款对于较轻犯罪的适用。……同时,如果某法律条款规定了较为轻微的刑罚,从字面上看该条款既适用于一些较轻的犯罪,又适用于一些严重犯罪时,司法机构也会要求对该项法律条款作出解释,以排除该条款对于严重犯罪的适用。这种解释也不会导致该严重犯罪脱逃法律制裁,因为总是可以通过其他条款对于该犯罪给予制裁。”比如,在“受人临终寄托辄复奸占其妻”一案中,由于张邢氏的丈夫张幅生前与李二是非常要好的朋友,张幅在去世前委托李二帮忙照应家务,但是李二借帮忙之机与张幅之妻张邢氏通奸,其后捏造谎言称,张邢氏是坐产招夫,李二与张邢氏俨然成为夫妇。此案的事实非常简单,是一起典型的和奸的案件,完全符和“和奸”律的构成要件,《大清律例》关于“和奸”律的规定是,“凡和奸,杖八十”。但是,司法官依其职业的“法”感认为如此处罚太轻,最后比照“强夺良家妇女奸占律量减一等,拟以满流”进行处罚。本案中,司法官关注的情节是犯罪人和奸的对象是已故朋友之妻,并且朋友在临终之前非常信任地嘱其帮忙照理家务,作为古代五伦中的一伦,伦理体系下的朋友关系讲究的是“义”与“信”,对李二如此“不义”、“不信”的行为,司法官的一句“情殊可恶”道出了其内心的及其痛恶的情感和态度。在这种一罪一刑的立法模式下,律条规定的罪与刑之间具有严谨的对应关系,司法官在法律发现时,必须注意到刑罚的轻重对犯罪行为的判断所具有的牵制性。显然,司法官认为此案的犯罪性质严重,不适用“和奸”律。因为“和奸”律规定的是轻微的刑罚,则排除了对较重犯罪的适用,尽管从律条的字面上看既适用于较轻的犯罪也适用于较重的犯罪。当然,还有一些律条,规定了较为严厉的刑罚,则排除了对较轻犯罪的适用,尽管从律条的字面上看既适用于较轻的犯罪也适用于较重的犯罪。司法官在处理案件时,在寻找案件事实与律例规范构建的行为模式之间的类同点时不仅要考量犯罪行为本身,还要考量犯罪行为的严重程度和危害程度,必须注意到刑罚的轻重对犯罪行为的判断所具有的牵制性。张明楷教授讲到法律解释时有类似的主张,认为“解释者在解释犯罪构成要件时必须联系法定刑的轻重”。

综上,我国古代绝对确定法定刑的立法模式下,由于法定刑的轻重非常精确地代表了犯罪行为的轻重程度,制约着犯罪行为的社会危害性的认定,法定刑本身的轻重程度限制着规范中罪状描述中的犯罪构成,或者说,法条的前半部分的规范事实与法条的后半部分的法定刑共同制约着犯罪构成的认定。因此,古代司法官进行法律发现时,必须定罪和量刑同步进行,不仅顾及犯罪行为与律例罪名的吻合,而且也要注意犯罪严重性程度与律例中法定刑的吻合,需要目光不仅在案件事实与规范事实之间来回流转,还必须在定罪和量刑之间来回流转。

现代刑法采用相对确定法定刑的立法模式,法条的前一部分是关于构成要件的规定,而法条的后一部分是根据犯罪行为的社会危害性、情节的恶劣程度分别给予不同的刑罚设置,一般是:……判处3年以下有期徒刑或者拘役;情节恶劣的处……;情节特别恶劣的处……。法官在审判案件时,一般都是先定罪后量刑,即先根据犯罪行为的性质确定适用的法律,然后在法律规定的富有弹性的量刑空间内根据犯罪的严重程度和危害程度选择合适的刑罚,定罪思维与量刑思维是俨然分开的。

二、绝对确定法定刑立法模式下量刑的适当性:从追求到背离

我国古代绝对确定法定刑立法模式下,司法官无任何自由裁量的余地,能够约束法官的自由量刑权,有效地防范罪刑擅断,反映了古人对量刑适当性的追求和探索。但是,这种绝对确定法定刑的立法模式下,司法官如果机械地适用法律,会导致对量刑适当性的背离。因为绝对确定法定刑的立法模式在司法实践中,会面临以下两种困境。

(一)刑名涵摄力低,难以应对现实中案件的复杂性

在我国古代法律中,与绝对确定的法定刑直接相关的就是法条中构成要件极为具体、细致,这种具体、细致的规定使得同一类案件的不同表现形态在立法中无法相应地表达,因此当面对现实中复杂多样的案件时,法律在司法适用中会遇到一些困难。

比如,分析一下传统和现代两种立法中“故意杀人”罪(就其涵摄范围此处指的是现代的故意杀人罪,现代的故意杀人罪的外延包括古代的谋杀、故杀、劫杀、斗杀、戏杀)的法律规定,见表1。

表1中现代的故意杀人包含古代的谋杀、故杀、劫杀、斗杀、戏杀五种形式,而每一种形式又被细化,比如古代的谋杀又被细化为不同的形式。以《大清律例》为例,如表2所示。

分析以上中国传统故意杀人罪与现代故意杀人罪的立法结构的图示,我们可以发现,从宏观上看,两者关于故意杀人应该具有相同的空间;从微观上看,现代故意杀人罪只是作为一个大空间,量刑上只有两个空间,即“一般情节”和“较轻情节”,可以说,这两个空间具有高度的统摄力;而中国传统立法上故意杀人根据主观恶性的轻重被分为五种不同的类别,如谋杀、故杀、劫杀、斗杀、戏杀,这就意味着一个大空间下被分成五个小空间,并且每个小空间又被细分,比如上图中的谋杀又被分为几种情形,每一种情形都有准确的量刑。量刑时,中国古代的故意杀人由于不同的小空间有不同的罪名以及相应的准确的量刑,这样就会出现一些处于法律空白地带的案件,一是因为有些案件出现在两个小空间之间,此为法律的真空地带,没有直接可以适用的法律;二是因为一个大空间被分割成几个小空间,小空间的罪名非常具体,这样容易产生构成要件与案件事实的某种情节之间的矛盾,法律的具体性与其涵摄的案件事实的范围是成反比的,法律规定的越具体,其适用的范围就越狭窄。“刑事立法对违法类型规定的无法周延性可以说是刑法类型化必须承担的后果”,中国古代绝对法定刑的立法模式体现得尤为突出。法律罪名的具体化、量刑的精确化导致罪名与刑名涵摄力较低,需要采用特别技术进行补救,这个特别的技术就是比附,司法实践中比附的运用很合理地弥补了罪名、刑名的涵摄范围狭窄的一面,从而增强了古代法律的适用性。

(二)难以实现“刑罚中”的司法目标

我国古代绝对确定的法定刑立法模式,由于法定刑是唯一的数字,非常精确,关于这一绝对确定的法定刑模式,德国学者陶安称之为“定刑主义”,即“对于同一个罪名,不问其情节的轻重而一律科以完全相同的刑罚”。在这种情况下,如果刻板地、机械地缘法裁判,难以实现“刑罚中”的司法目标。

这种绝对确定的法定刑立法模式,量刑非常精确,不存在司法官自由裁量的空间。以故意杀人罪为例,《唐律疏议》、《宋刑统》、《大明律》、《大清律例》相关的规定都是“故杀者,斩”。这种唯一的量刑,当出现情节或重或轻的情形时无法依照法律作相应的处理,因为“在严格框定各类量刑情节司法适用的情形下,可能会出现‘过犹不及’的弊端”。虽然都是故意杀人,但是司法实践中的故意杀人的案件是生动具体、千姿百态的,并不是每一个故意杀人的案件的违法程度和责任程度完全相同。具体而言,适用故意杀人这一刑法规范的案件,具体情况各不相同,犯罪的目的、犯罪的情节、犯罪的手段、犯罪的后果千差万别,行为人犯罪后的态度以及行为人平时的一贯表现也不尽相同。但是,法律关于故杀的法定刑的设置不能兼顾这些差别,规定了唯一确定的“斩”刑,这就导致了面对实践中各种故意杀人的案件,即使在决定量刑的因素有较大的差别,最后的处罚结果都是“斩”刑。因此,绝对确定的法定刑由于排斥任何影响量刑的酌定情节,追求量刑结果的一致性,表面上能够实现形式上的量刑公正,但是却偏离了实质意义上的公正,“刑罚中”的司法目标难以实现。由于具体的犯罪行为与绝对确定的法定刑之间并不存在精确的对应关系,这种数字化的十分精确的法定刑形式,缺乏弹性的刑度空间,法官没有伸缩回旋的余地,职能如同量刑的机器一样机械、呆板地进行裁判,个别公正、实质的公正难以实现。正如德国学者陶安先生指出的,绝对法定刑难以避免僵硬性的一面,针对同一罪名不考虑情节的差异而一律科以相同的刑罚,这当然难免有失公平。

综上,我国古代绝对法定刑的立法模式在实践中面临两种困境:一方面,古代法律罪名的具体化、量刑的精确化导致罪名与刑名涵摄力较低,实践中难以应对案件的复杂性;另一方面,即使司法官寻求到了涵摄案件事实的规则,绝对法定刑的立法模式针对同一罪名不考虑情节的差异而一律科以相同的刑罚,并没有对案件的不同情况作出有区别的刑罚设置,如某罪是徒刑时,法律明确规定徒一年或一年半或二年或二年半或三年,如某罪是流刑时,明确规定流两千里或两千五百里或三千里,之间没有任何幅度可言,根本不存在司法官根据犯罪情节的不同可以自由裁量的空间。在这种情况下,司法实践中有时会遭遇“罪有正条,刑无正条”的困境,即某一案件仅仅就罪行而言是“法有正条”,但如果按照法律的规定进行处罚,或者“法重情轻”,或者“法轻情重”,难以实现“刑罚中”的司法目标,因此实践中面临“罪有正条,刑无正条”的窘境。为了应对司法实践中量刑的这两种困境,我国古代立法采用特别技术进行补救,这个特别的技术就是比附。

现代刑事立法相对确定法定刑的立法模式下,法官量刑的适当性也很难保证。比如,我国现行《刑法》第232条关于故意杀人罪的规定:“故意杀人的,处死刑、无期徒刑、或者十年以上有期徒刑;情节较轻的,处三年以上十年以下有期徒刑”。可见,故意杀人罪的量刑从三年一直到死刑,法官关于量刑的自由裁量权非常大。如果案件情节正好契合司法解释中明确规定的法定情节,那么就很容易选择在哪个区间进行量刑。如果案件情节契合法定的一般情节的,处死刑、无期徒刑或者十年以上徒刑,就在这样一个从十年到死刑的期间,法官是选择量刑十年还是裁断为死刑或是其它,仍然是基于法官对于罪刑均衡关系的把握,这种把握同样是基于司法经验。另外,情节除了法定情节,还有酌定情节,而当案件情节与法定情节不相契合时,法官同样是基于司法经验判断案件情节是一般情节还是较轻情节,而这种判定直接导致法定刑幅度的选择,即选择“死刑、无期徒刑、或者十年以上有期徒刑”这个一般情节的法定刑幅度还是选择“三年以上十年以下有期徒刑”这个情节较轻的法定刑幅度。因此,在相对法定刑的现代立法模式下,因为关于一个罪名设置了较大的量刑空间,而且缺少量刑标准的统一,法官选择何种量刑基于对罪刑关系的把握,基于内心的衡平,因此现代立法中提到的“罪刑法定”在司法中实现的是罪之法定,而刑之法定很难作到。

古代绝对确定法定刑的立法模式下,法官的量刑裁量权被严格限制,不能应对司法实践中案件的复杂性。相对于古代,现代的刑罚幅度有高度的涵摄力,能够有足够的空间使得法官在审判案件时作到“罪刑法定”,法官的自由量刑权较大,但同时法官的量刑裁断权的恣意性难以限制,容易出现同罪不同罚的严重量刑偏差的情况,难以作到类似案件类似处理。

三、绝对确定法定刑量刑适当性的回归:比附裁断的适用

我国古代绝对确定法定刑下,法官的自由量刑权限制的过于严格,不能灵活应对实践中的具体案件,而现代刑法相对确定法定刑下,法官的自由量刑权过于灵活,量刑的恣意性得不到有效限制。因此,无论是古代绝对确定法定刑下还是现代相对确定法定刑下,都需要与之相配套的制度,使得法官的自由量刑权得以适度地、有效地限制,才能保证量刑的适当性。

在我国古代,比附制度的确立解决了绝对确定法定刑带来的司法困境,有利于实现量刑适当性的回归。当法官在司法实践中遇到“罪有正条,刑无正条”的窘境时,即某一案件仅仅就罪行而言是法有正条,但“如果按照法律的规定进行处罚,或者‘法重情轻’,或者‘法轻情重’”,司法官为了实现量刑的适当性,就会采用比附裁断的方法。司法官首先考虑的是比附本律加减一等刑罚进行裁断,若如此量刑仍然是显失公平,司法官需要比附他律确定刑罚。在这种情况下,为了实现罪刑相当,司法官需要通过更大的视角捕捉案件事实与制度事实之间的类似性,这在某种程度上以牺牲法的形式性来换取量刑的适当。

比如,在“妇女两犯逼诱卖奸”一案中,张陈氏因为之前逼迫杨小四等人卖奸,被拟军收赎。但是,收赎后仍不知悔改,为了图利再一次引诱王周氏等人卖奸。本案的承审官没有依前例仍旧对张陈氏拟军收赎,而是运用比附进行量刑,比照“妇女挟嫌图诈、翻供”之例,酌量监禁三年,再行释放。张陈氏第二次的犯罪行为与第一次完全相同,都是逼诱妇女卖奸,前一次的适用张陈氏的判罪依据也应该适用于本案中。但是,承审官没有依前例将张陈氏收赎,因为犯罪人“实属怙恶不悛,未便仍准收赎,致滋轻纵”。显然,承审官认为若依前例量刑收赎,则“情罪未协”。司法官非常关注本案中犯罪人反复作案不知悔改这一事实,将其比照“妇女挟嫌图诈、翻供”之例,酌量监禁三年,再行释放。 “姑杀子妇”一案,此案发生在道光十年,谢胡氏因怀疑子妇陈氏向外人张扬女儿的奸情,辄用竹筱铲柄殴打。继因陈氏哭泣,欲诉母家办理,该犯复用烧红火钳殴烙多伤,起意致死,将其产门拉裂,以致陈氏毙命。显然,此案属于故杀,案情与“寻常故杀子妇”例完全对应,但是司法官没有依本律处罚,而是将胡氏比照“姑谋杀子妇例”,改发各省驻防给官兵为奴。之所以没有依本律直接处罚,是因为司法官认为“若仅照‘寻常故杀子妇’拟流,依律收赎,殊觉宽纵”。“继母故杀前妻之子”一案,道光四年,杨氏因憎恨、嫌弃丈夫前妻之子,起意活埋致死,实因自己亲生一子而起。司法官认为,“虽较之图占财产者有间,应照‘继母为己子图占财产、故杀前妻之子例’拟绞罪上,量减满流”,如此一来,杨氏可以依律收赎,但是司法官认为,“其居心惨毒,若准其依律收赎,不足示惩,应比照‘姑谋杀子妇例’,改发各省驻防给官兵为奴”。以上三则案件中,就犯罪行为本身而言,都是“罪有正条”,但是如果机械地依律处罚,显然无法实现罪刑相当的司法目标,无法达到司法官对罪刑平衡关系的期望。因此,司法官通过更大的视角捕捉案件事实与制度事实之间的相似点,采用比附他律进行裁断。可见,当缘法裁断与罪刑相当不能同时实现时,罪刑相当是司法官第一位的选择。

因此,在传统司法实践中,援引适当的规则固然重要,而量刑的适当才是最终的司法目标。这并不是说援引适当的规则进行定罪不重要,而是说相对而言,刑罚的适当才是优先要实现的目标。在《刑案汇览》、《刑部比照加减成案》、《驳案汇编》中所载的案例中,我们发现刑部对于地方承审官审判意见的行文,比如“罪名虽无出入,引断究未允协”,此处的“罪名”应该是“刑名”之意,就是说量刑虽然是适当的,但是据以裁断的规则并不适当,但是从刑部对地方审拟意见的行文看,语气相对平和,并不驳回案件要求重新审理。当然,对于极个别的案件,中央刑部认为量刑虽然能够情罪相符,但是适用法条严重失当,也会进行批评责其改正,比如如下批示:“罪名虽无出入,引断究未允协,自应依律更正”。在中央刑部对地方的审拟意见的批示中,诸如“罪名虽无出入,引断究未允协”的这种批评并不是很多,而诸如“情罪允协”、“情罪相等”这样的语词在刑部的行文中,出现频率较多。

当司法官处理“罪有正条,刑无正条”的案件时,比附量刑很好地弥补了绝对法定刑僵硬性的一面,克服了机械地缘法裁断的缺陷,有利于实现罪刑相当的司法目标,但同时比附的适用对法律的客观性、形式性有一定程度的损害,从这个角度看对缘法裁断的价值又有一定的破坏性。因此,比附援引与缘法裁断之间充满着张力,二者之间的这种张力实际上是实质正义与形式正义之间张力的体现。在比附实践中,司法官有时以牺牲法的形式性为代价,以达到量刑的适当。问题是,司法官是否量刑适当,取决于是否做到了罪刑相当,而是否罪刑相当取决于司法官对罪刑均衡关系的把握,而这种把握基于司法官的经验以及内心的衡平,具有主观性,并不可靠,因为无论是经验还是内心的衡平有时并不一定“全都真实、或完全、充分地反映事物存在客观规律或事物的性质”。因此司法官对罪刑均衡关系的把握缺失形式上的要件,没有客观的标准。这种缺失形式性的弊端通过严格的逐级上报、逐级复核的审转制度来完善,以达到在帝国范围内适用法律的统一。另外,为了保障比附适用的统一性,在司法实践中,对于一些案件比附裁断合理,而此类案件又经常发生,国家就会通过一定程序把相关案件比附裁断的规则设定为条例,使之成为国家正式法律,之后处理类似案件就属于“法有正条”,由此实现了比附援引向缘法裁断的复归,保障了缘法裁断的常态地位。

现代相对确定法定刑的立法模式下,即使法官能够忠诚于法律,也需要对法官的自由裁量权进行一定的约束与限制,因为由于法官的自由量刑权较大导致了司法实践中“同案不同判”的现象较多。为了统一法律适用,解决量刑偏差的问题,我国建立了案例指导制度,为广大法官审理类似案件提供参考,可有效规范和限制自由量刑权,确保同类案件法律适用基本统一,裁判尺度基本相同,处理结果基本一致。从应然的角度讲,涉及量刑的指导性案例对于相似性案例的统一量刑、有效约束法官的自由量刑权,具有重大的意义。但是在刑事司法实践中,指导性案例作用的真正发挥在于指导性案例的数量、质量以及指导性案例本身的拘束力,特别是指导性案例本身的拘束力尤为关键,指导性案例的这种拘束力是一种法源上的拘束力吗?《〈最高人民法院关于案例指导工作的规定〉实施细则》(以下简称《细则》)明确了指导性案例拘束力的性质,《细则》第10规定,“各级人民法院审理类似案件参照指导性案例的,应当将指导性案例作为裁判理由引述,但不作为裁判依据引用。”这一条非常明确的表明了指导性案例不具有法源的地位,不能作为裁判依据引用,只能作为裁判理由引述。综上,指导性案例对于以后相似案件的处理具有拘束力,这种拘束力不是法源上的拘束力,它的行政性较强。因此,“不同于英美法系国家的判例法制度,中国指导性案例不具有法律约束力,仅有参照性指导意义。”

我国现行的指导性案例与古代法律实践中的“例”在量刑方面的功能是一致的,即都能够促进量刑的统一。不同的是我国现行的案例指导制度是“以案例的形式提供裁判规则,具有较强的行政性”;而我国古代的“例”是“以规则的形式提供裁判规则,具有较强的法律性”。在我国古代,“例”的一个重要来源就是比附生例。所谓比附生例,指的是官方以发生的比附适用的实际案例为素材,将其提炼,制定例文。清朝对于比附产生条例的程序一般有两种情况:一是皇帝谕旨定例,即例文的产生自上而下由皇帝谕旨要求制定例文;二是官员附请定例,即例文的产生自下而上由官员提出请求,由皇帝批准。因此无论哪一种情况,条例的产生完全受到皇权的控制。比附生例的实质在于因案生例,例文的产生往往与实际发生的案例有关,比附则是例文产生的技术途径。所谓比附生例,就是把比附裁断形成的具有类型化的法律规则抽象出来,经过一定程序使之成为国家的正式法律“例”。关于“例”的法律地位,我们通过清代学者王明德的描述也可以看出,“例者,麗也,明白显著,如日月之麗中天,令人晓然共见,各为共遵共守而莫敢违。又利也,法司奏之,公卿百执事议之。一人令之,亿千万人凛之。一日行之,日就月将,遵循沿袭而使之,故曰例”。由此可见,“例”是应该遵守不能违反的规则。另外,同为法律规则,“例”与“律”有何区别呢?王明德指出:“然不得即概命为律者,则以一时所令,或仅以矫制狙魍,未可即以垂之亿万斯年。一事所更,或仅以立挽颓风,并未可即以传夫继世累业,即以一王之法言之,代为迭更者有焉,年为数易者有焉,甚或月为再更而再易,再易而再更者,亦间有之焉”,“而于正律各条所未备,则采故明历朝令行之可因者,别之为条例,并列于正律各条之后,以辅正律之穷而尽其变,用成我清一代之制”。可见,律具有稳定性,而“例”是基于一时、一事之宜制定的,能够弥补律的滞后性和僵化性,可以说“‘例’是律的细则化”。就量刑而言,新的条例的形成,使得此类案件的处理具有统一的适用规则,克服了今后此类案件比附量刑的不确定性、不可预测性,使得今后此类案件不再是“刑无正条”而是“刑有正条”的案件,有利于量刑的统一性。

综上所述,无论是古代绝对确定的法定刑还是现代相对确定的法定刑下,为了保证量刑的准确性、统一性,都需要与之相契合的配套制度,来有效、适度地约束法官的自由量刑权。

四、绝对确定法定刑立法模式的现代意蕴:量刑规范化

法史研究也应该具有时代性的问题意识和解决问题的能力,以适当引入现代中国法律问题为导向,在法学问题意识下进行研究,将关注点放在更具有理论和现实意义的问题上,以探讨古今法律的联系,寻找中国传统法律的制度理性和司法实践中的法律智慧,化历史得失为当下启示。关于传统法律立法模式的研究不仅仅是立法模式本身的研究,还涉及到法官自由量刑权的适度约束的问题。由于人类智慧的有限性和量刑目的的多元性,任何社会都存在量刑的规范性与灵活性之间矛盾的困惑,如何保证法官自由量刑权的适度性是不同时代的人们上下求索的难题。而秉承司法的客观性与公正性,古今之间是相通的。古人曾经面对的问题,今人仍须继续面对。而古人对于这一问题的解决之道,对于今人的法律实践,仍然具有很高的借鉴价值。我国古代社会是一个延续了几千年的文明形态,历史如此悠久的一个文明形态,存在一种成熟的法律运作方式与之相契合。不可否认,在皇权统治的根基受到强烈威胁的非常态的情况下,君主会采取极端的非常态的方式以巩固自己的统治。但在常态的情况下,各朝君主基于自己统治的需要,非常重视司法作为社会秩序建构和维持的基本力量,认识到司法公正和谨慎用刑是保持政治清明、长治久安的重要一环。在我国古代社会,非常重视司法实践中的罪刑相当,从孔子的“刑罚不中,则民无所措手足”(《论语·子路》),到荀子的“刑称罪则治,不称罪则乱”(《荀子·正论》),再到董仲舒把“刑罚不中”视为“灾异所缘而起”的原因,一直到历代君主更是认识到“刑罚中”在维护王朝的长治久安中的地位,而深受儒家思想熏陶、浸润的古代司法官则把“刑罚中”作为司法的终极目标。比如,我们在研习古代案例时,经常会读到如下的判词,“殊觉宽纵”、“尚觉过轻”、“过轻则纵奸,过重则伤善”、“情罪允协”、“情罪相符”、“刑名专责,一切罪名轻重应求切当”等等。

在我国传统法律绝对确定法定刑的立法模式下,能够有效约束法官的自由量刑权,但是却难以应对实践中案件的复杂性,如果法官机械地适用法律,有时很难实现“刑罚中”的司法目标。为了解决这一问题,法律规定了比附制度,但是实践中比附的适用,司法官的量刑裁量权又太大了,难以实现量刑的统一性,而且容易导致罪刑擅断。为了适度约束司法官的自由裁判权,法律对比附设置了严格的适用条件和程序要件,以及严格的责任追究制度。比附适用的条件包括前提条件和实质要件。前提条件是“法无正条”,比如“律、格及后敕内,并无正条,即比附定刑”;实质要件是具有事类的相似性,即现实中案件的犯罪性质与律条所拟制的犯罪行为事类相同或相似。比附的适用还必须严格遵守法律规定的程序要件,即逐级上报审核,然后由刑部上报皇帝批准,比如《大明律》规定“应加应减,定拟罪名,转达刑部,议定奏闻”。另外,对于比附的适用,法律规定了严厉的责任追究制度,在《唐律疏议》、《宋刑统》、《大明律》和《大清律例》的《断狱篇》都有关于出入人罪的规定,如果司法官故意或过失导致裁断错误,无论是轻罪重判还是重罪轻判,则要以两者的偏差对司法官进行处罚。因此,比附的严格的适用条件和严厉的责任追究制度,对司法官的自由裁量权的运用形成了一种制约和威慑,能够有效防范司法官罪刑擅断。因此,在传统绝对确定法定刑的立法模式下,对司法官自由裁断权是先“控”、再有条件的“放”加上刑部的监督。

现代立法采用的是相对法定刑的立法模式,大都使用了诸如“3年以上7年以下有期徒刑”或者“7年以上15年以下有期徒刑”等类似的量刑幅度比较大的条文,而案件本身又有一些酌定量刑情节需要法官凭借其经验、专业知识和职业素养进行合理判断,对“情节严重”、“情节特别严重”等类似模糊性法律条文明确解释。在这种情况下,法官的量刑空间比较大,导致了随意量刑的问题,因此实践中出现了“同案不同判”的情况。为了解决这一问题,我国进行了量刑规范化改革,颁布了《关于常见犯罪的量刑指导意见》。《关于常见犯罪的量刑指导意见》的适用确实有效地避免了“估堆式”量刑带来的随意性,但在司法实践中也带来了“机械化”量刑的问题,“审判实践中,不少对规范化量刑暧昧的敷衍和机械的执行也会让规范化量刑误入歧途,遭遇尴尬。”因此,关于量刑规范化的配套制度的设置与完善还需要不断地检视与探索,我国古代如何在法官的自由裁量权的制约机制与威慑机制方面建立相关的配套制度,能够为我们提供智识上的资源。我国古代对法官的自由量刑权进行合理控制,通过对权力运用的合理规范与程序的严格过滤,使得司法官的裁判权能够得到制度性约束,同时又能保障司法官的自由裁量权的落实,彰显了刑事裁断的规范性与灵活性,这是古人对刑罚功能和量刑规律的理性认知,凝聚着古人对司法规律的深度思索,这在我国法制史的长河中呈现出强大的生命力。

本文作者 黄春燕