文丨特约评论员 许骥

香港回归20周年,“一国两制”经历了20年的实践,陆港之间经历了“蜜月期”的相濡以沫与“青春期”的放纵不羁。“一国两制”是前无古人的伟大构想,50年不变的承诺,希望留给被殖民155年的香港以充足的“去殖”时间。在这个过程中,当然会有不少摩擦。

从大的方面说,在社会主义国家辖下存在一个资本主义的特区,在政体上就存在差异,需要无比的包容。而从小的方面说,内地的大陆法系与香港的英美法系,在具体处理很多行政事务时也有不同的习惯。对香港的前景,不同人看到不同维度,于是也开出了不同药方。而唯一注定的是,生活在香港的700多万市民,要共同承受所有药方带来的结果。

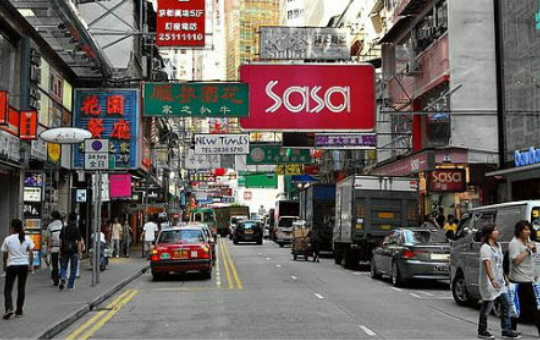

香港是商业社会,商人的本质是求和气生财,不喜惹事生非。可是近年来,香港从立法会到街头,竟然时常发生冲突,社会撕裂。这些冲突,有政治方面,也有文化方面。而众所周知,政治和文化,只是社会深层次问题的表征。所以要回答香港何以如此,或许需要从历史、经济、教育三个面向寻找答案。

第一、香港问题的大背景是历史问题,香港被殖民155年,回归才20年,“去殖”任重道远,却又不可操之过急。

香港近年的种种冲突,都要放在155年的殖民历史中去考察。了解香港历史,是解决香港问题的基础。香港的历史复杂,所以问题也复杂。例如港岛、九龙与新界,前二者是割让,后者是租借,所以港英时代的管治手法就区别对待,本身就遗留了大量土地、法律等等问题。如果把香港想象成铁板一块,搞“一刀切”式的改革,恐怕会引起不小副作用。而同时,香港的种种历史遗留问题又不得不着手解决。例如新界的“丁权”政策,已构成香港土地供应的巨大阻力之一。早日解决此类问题,香港的内生性矛盾才能缓解一些。

第二、香港问题的重中之重是经济问题,而经济问题的重中之重是资源分配问题,至于资源分配问题的重中之重则是楼价问题。

特区政府统计处《2016中期人口统计》显示,香港家庭每月收入中位数为2.49万港币。美国顾问公司Demographia最新公布的《全球楼价负担能力调查》显示,香港楼价中位数为542.2万港币。换言之,一个香港家庭约需要18年不吃不喝,才能买得起楼。而所谓买得起楼,也不是如内地那样100多平米的楼。500多万港币在香港,大约只能买到50平米左右的小房子。沉重的经济负担压得香港人喘不过气来,而无论怎样发扬刻苦努力、携手并进的“狮子山精神”似乎都无法改变现状。所以,一些香港人渐渐开始寻找香港社会病症的其他解释与宣泄途径,所谓“泛政治化”遂呼之欲出且越来越有获得共鸣。

第三、年轻人是社会的未来,所以青年工作尤其重要,而教育又是青年工作中最重要的一环,但香港的教育存在巨大的问题。

2000年,香港教育统筹局(2007年更名教育局)宣布取消中国历史为必修课,香港社会各界至今依旧对这一决策表示非常不解。如今十几年过去,当初的一纸命令所导致的严重后果,令人触目惊心。没有了历史教育,香港年轻人本来就不浓的家国意识变得更加淡薄。而今天走上街头的香港年轻人,正是在中国历史缺课的教育中成长起来的。香港年轻人眼中的中国,是个不完整的中国。没有了历史传承,香港年轻人也许不知道自己是谁,但他们却知道自己不想成为什么样的华人。面对排山倒海的负面新闻,本能反应就是忙着做切割。因此,香港年轻人的离心力就非常容易解释了。如果无法在历史上给自己安放一个位置,那么剩下的唯有排斥。

综上所述,“去殖”是个多方位、多维度的综合性任务,需要从多角度切入才能达成目标。香港回归20周年之际,中央政府已表态,“一国两制”只许成功不许失败。“一国两制”包含两道底线:第一,“一国”的底线不能破,不允许分裂主义抬头;第二,“两制”的底线不能破,不允许“两制”以任何形式变成“一制”。内地和香港,既要相互融合、彼此沟通,又要在底线问题上“井水不犯河水”。

(作者系香港专栏作家,前《明报》记者)