若要评选2011年度理财市场上最抢手的品种,那么非银行人民币理财产品莫属了。可以说,其以自身保本稳健且收益率高于定期储蓄等诸多优势成为了2011年里家庭“抗胀”的必备品。记者在走访中发现,今年以来多达八成的天津市民均在不同程度上将手中的储蓄存款转化为人民币理财产品。而银行方面,更是把此类产品作为宣传销售的重点,为迎合市场需求,短期及超短期理财产品史无前例地扎堆发行。为此,银监会多次强调“严禁通过发行短期理财产品变相高息揽储、规避监管要求、进行监管套利”,然而即便如此仍然阻止不了部分银行为吸储将原有短期理财产品的投资期限延长几天重新“换装”发行。人民币理财产品今年为何如此火热?记者对此展开了调查。

银行理财产品日益受宠

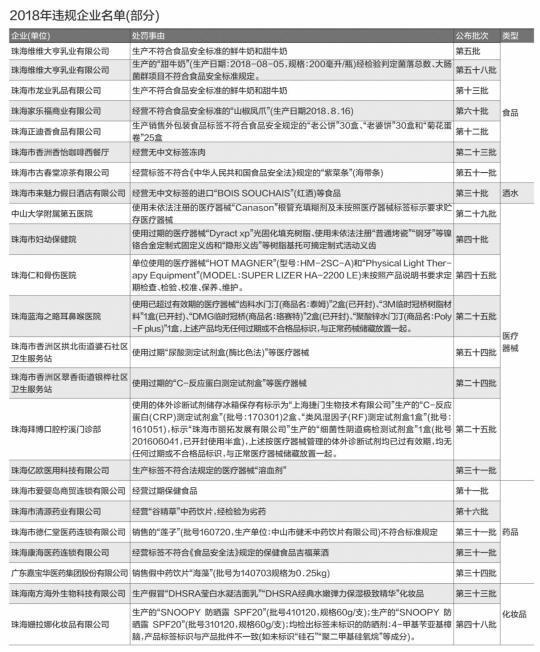

据Wind资讯统计显示,截至记者发稿时,今年以来全国范围内包括已发行及即将于12月30日前发行的银行人民币理财产品数量共计21864款,且产品发行时间较为密集,几乎很少存在空档期。从目前来看,人民币理财产品的年收益率基本上都在4%以上,据研究机构盛世普益统计,在最近发行的人民币债券和货币市场类理财产品中,1个月至3个月期限产品的平均预期年化收益率为5%;3个月至6个月期限产品的平均预期年化收益率为5.45%;而6个月至1年期限产品的平均预期年收益率为5.69%。记者在采访调查中发现,投资者普遍对期限在6个月左右的理财产品较为偏爱。与此同时,也有部分投资者喜欢周转于3个月或更短期的产品。事实上,无论哪类产品,对于投资者而言大都会有购买“上瘾”的感觉。

市民刘波表示,今年以来已将银行储蓄全部转化成保本理财产品。他说:“我是个比较保守的人,因而以前我总会将资产的60%都存成定期储蓄。可是,随着今年以来通胀的走高,我愈发觉得定期储蓄并非像以前那般安全。4月份时,在一位银行客户经理的建议下,我将存款的50%取出后购买了一款投资期限为90天,预期年化收益率为4.5%的产品,到期后我获得了4000多元的收益。从那以后,我便将剩下的全部储蓄都取了出来,接连购买了两款理财产品,皆获取了高于定存利率的收益。渐渐地,我发现自己已经上了购买银行理财产品的"瘾"。”刘波表示,明年他会一如既往地关注人民币理财产品市场,并期望能有更高收益率的稳健产品出现。

与刘波类似,沈金兰也对购买银行理财产品上了“瘾”,而且比起其他投资者而言,由于女儿在银行工作,因此她对人民币理财产品的理解要更深刻、更专业。在沈金兰看来,相较于其他产品,人民币理财产品具有多种优势。“首先是其信誉度高,毕竟人民币理财产品是银行推出的,而银行在中国所有金融机构中信誉度是最高的;其次,人民币理财产品可以利用银行在银行间债券市场上的绝对优势得到一些特殊的债券品种,进而可以为投资者获得较高的投资收益;其三,银行可以利用自身特有的优势为人民币理财产品推出一些独有的优惠条款。此外,相对于国债,人民币理财产品的期限要更短些,且收益率方面也呈现出逐步攀升的趋势。我记得在我刚开始购买银行理财产品的2008年,这个市场还并没有太多人关注,经过我这几年的亲身体验与观察,人民币理财产品市场无论是在种类还是发行数量上都与之前不可同日而语了。”沈金兰告诉记者,她目前已经将家庭资产的70%都用来购买风险较低的保本类产品,同时缩减了基金与股票方面的投资比例。在她看来,目前的市场依旧存在着诸多不确定因素,因而“求稳”就显得尤其重要。

理财产品迎来营销旺季

眼下,时值岁末年初,可以说正是银行理财产品的营销旺季。对于各家商业银行来说,能否打赢旺季营销这一仗,关系到银行全年的重要战略布局。而一旦商业银行在营销旺季的这一段时间内没有抢占足够的市场份额,那么便预示着其在未来三个季度都会处于劣势。因此各家商业银行对于岁末年初的理财产品市场以及存款市场的争夺,会在12月15日之后进入白热化阶段。

记者在走访中了解到,包括几大国有银行及股份制银行在内的多家银行现阶段在理财产品的销售上都加大了优惠力度,不仅在投资门槛与收益率上相互比拼,更在附加增值服务上暗中较量。譬如有银行表示,只要达到10万元资金及以上的储蓄或理财客户来行办理业务都将派“专车”接送,同时更有礼品赠送。不难看出,不管通过何种方式,各银行只为能在年底吸引来更多的客户与资金,以为来年业务铺路。

建设银行601939,股吧天津分行财富管理中心理财师祁跃对此表示说:“每年的这个时候可以说都是各银行竞争最为激烈的时期,在这一阶段各家商业银行会推出大量的理财产品,特别是短期理财产品。虽说由于银行短期理财产品暗藏变相揽储功能,银监会已经叫停了一些相关产品,但是在存款准备金率下调了0.5个百分点,可能会释放出大约4000亿左右资金的情况下,对于银行的压力来说还是比较重的。因为每年银行的信贷额度都是通过信贷比来释放出来的,如果银行的存款资产达不到一定的规模,便会直接影响到明年贷款的比例。因此,银行基于这种情况,加之眼下是各银行最佳的营销周期,使得他们对于中短期理财产品不但不会放松,反而会更加火热地推出,特别是各个企业的部分资金在年终清算后会回笼,很多企业一年的经营资金、流动资金以及在外面的债务均会有一定的回笼,这些都会给银行带来一些产品的机会。再加上岁末年初各企业以对个人发放的年终奖、年终分红等较为集中,因而无论是市场整体大环境还是老百姓的口袋在这个时期都是比较充裕的,所以我们便看到各家银行纷纷在理财产品上下足功夫,以期最大程度地分抢市场的"蛋糕"。”

期待理财产品更加透明

近来,有媒体曾做过一项有关购买银行理财产品方面的调查,结果显示24.79%的被调查者在购买理财产品时有过被误导的经历。很多购买者表示,一些银行对于理财产品的投资方向较为概括,且在投资方式、目标、范围等方面都较为含混,让人琢磨不透。譬如记者在某银行营业网点里看到一款理财产品说明,其中在投资范围一栏中写道:产品投资于中国市场信用级别较高、流动性较好的金融市场工具,包括但不限于国债、金融债、央行票据、债券回购以及高信用级别的企业债、公司债、中期票据、短期融资券等。对于投资范围上的这种“模糊处理”,中国社科院金融研究所理财产品中心研究员指出,之所以造成一些产品在描述投资方向时既未列出所有可能采用的投资品种,同时对于投资标的的配置比例也没有明确说明这一情况出现,其原因很可能是银行理财产品研究部门内部设有保密机制。也就是说,目前多数银行对理财产品投资范围的披露尚不够透明。

一时间,不少投资者表示质疑,市民张捷明在接受记者采访时说道:“目前各家银行有很多承诺年化收益率在5%、6%以上的理财产品,而看其投资方向均是一些债券、银行间票据等稳健品种。可是,如果产品仅仅投资于这些市场的话,就与它较高的预期收益率形成了一定反差,可是银行在产品投资范围及具体投资比例上又不做明确披露,这是否说明银行暗藏有"猫腻"呢?”事实上,张捷明的疑虑并非个例。

对此,不少业内人士表示,一些商业银行理财产品所标注的收益率很高,而实际收益却达不到预期水平的现象的确是存在的,对于大多数银行来说,可能超短期的理财产品很难有5%、6%的年化收益率,但中长期的产品还是可以实现的,特别是有些银行间的票据贴现和一些企业的债券。一位不愿透露姓名的银行客户经理告诉记者说:“今年以来,央行对于信贷市场的控制比较严格,特别是在多次上调存款准备金率之后,存款准备金率达到了相对高点,可以说市场上非常缺钱,大家的融资成本也相对水涨船高。基于此,5%、6%的收益率是可以实现的。与此同时,还有一些信托类产品也可以为客户提供较高的回报率。比如,目前各商业银行都有针对高端客户的信托类产品,这些产品的回报率往往能够达到每年9%、10%。”据该客户经理讲,银行为实现产品5%、6%的预期年化收益率,往往需要在投资品种间进行合理的配比。“比如银行进行10个亿的融资,可能会拿出其中的6、7个亿投入到企业债券或企业信贷资产型的融资中,而剩下的资金则放到央行票据等流动性非常高的市场中,以应对短期如3个月的赎回。这样一来,既有投入给企业而获得的10%的较高收益率,同时又有收益率较低但安全的央行票据投资。虽然央行票据可能实现不了5%、6%的收益,但是有高息票券的贴补。譬如某一时间央行票据收益率为4%,若要给投资者5%、6%的回报,银行就需要在流动性和高息债券中做一个合理的配置,综合下来就能实现5%、6%的回报,而且既把控了风险,又控制了流动性。”

来源:和讯网