在中国共产党波澜壮阔的百年历史上,山东德州乐陵这片英雄的土地,有着光荣的革命传统和艰辛的奋斗历程,红色文化浓郁,是冀鲁边区抗日根据地的核心区,被称为“红色小延安”。12月16日,由中共德州市委网信办主办,山东省互联网传媒集团德州分公司承办的“为了人民-红色齐鲁百年印记”网络主题宣传(德州)活动启动。活动期间,宣传采访团一行走进乐陵市,感受红色文化历史。今昔对比,大家更是感受到只有在中国共产党的领导下,中国人民才能真正当家作主,才能过上今天的好日子!

冀鲁边区革命纪念园:不忘峥嵘岁月 传承红色基因冀鲁边区是山东省抗日武装发动最早的地区,也是全省抗战时期的六大战略区之一,德州乐陵市是冀鲁边区的核心,为开创华北敌后抗战新局面,建立山东省抗日根据地,促进全国解放作出了突出贡献。冀鲁边区革命纪念馆位于乐陵市朱集镇枣林旅游路东侧,总建筑面积3000平方米,纪念馆设计突出重大事件、重大活动和著名人物,以图版、文字、实物及绘画、模型、场景、展柜、多媒体等形式,全面反映了边区军民在党的领导下波澜壮阔的革命历史。

冀鲁边区革命纪念园:不忘峥嵘岁月 传承红色基因冀鲁边区是山东省抗日武装发动最早的地区,也是全省抗战时期的六大战略区之一,德州乐陵市是冀鲁边区的核心,为开创华北敌后抗战新局面,建立山东省抗日根据地,促进全国解放作出了突出贡献。冀鲁边区革命纪念馆位于乐陵市朱集镇枣林旅游路东侧,总建筑面积3000平方米,纪念馆设计突出重大事件、重大活动和著名人物,以图版、文字、实物及绘画、模型、场景、展柜、多媒体等形式,全面反映了边区军民在党的领导下波澜壮阔的革命历史。

抗日战争期间,冀鲁边区军民对日伪作战近千次,歼灭日伪军数万人,转移出部队15000人开辟鲁西、鲁南根据地,对开创华北敌后抗战新局面和山东抗日根据地的建立起到了积极的作用。解放战争期间,边区输送了17万人参军、出动了82万人次支前,成为整个华东战场的后方基地。减租减息、土改等工作在这里探索实践、率先实行,成为党由革命到执政若干政策实施的“实验田”。北海银行冀鲁边区分行旧址:聆听一张“纸票”的抗战故事

抗日战争期间,冀鲁边区军民对日伪作战近千次,歼灭日伪军数万人,转移出部队15000人开辟鲁西、鲁南根据地,对开创华北敌后抗战新局面和山东抗日根据地的建立起到了积极的作用。解放战争期间,边区输送了17万人参军、出动了82万人次支前,成为整个华东战场的后方基地。减租减息、土改等工作在这里探索实践、率先实行,成为党由革命到执政若干政策实施的“实验田”。北海银行冀鲁边区分行旧址:聆听一张“纸票”的抗战故事

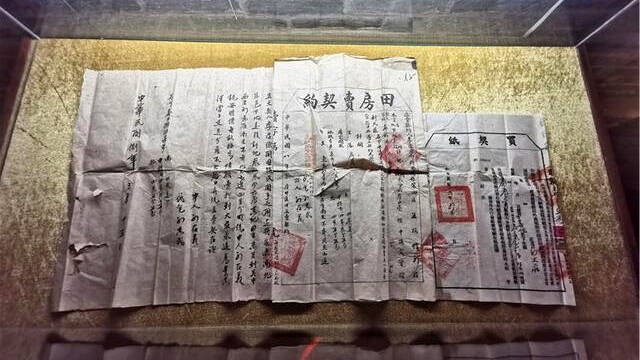

北海银行冀鲁边区分行旧址,三间旧时青砖房坐落在院内,墙面上展出了一张张珍贵的北海币,这是抗战时期整个冀鲁边区流通最为广泛的货币,为巩固和发展山东抗日根据地的金融事业作出了不可磨灭的贡献。冀鲁边区有一首民歌唱道:“赶集卖了钱,心中好喜欢,红绿的北海票赚了九百三。”体现了北海货币在边区生产中的地位和边区人民心目中的信用,但北海票的发行在那个战火纷飞的年代,却充满了坎坷。1937年全面抗战爆发后,日本在发动武装侵略的同时,对占领区实施货币金融侵略,通过一系列手段让当时国民党政府发行的货币在金融战线上的作为越来越软弱无力,无法与伪钞抗衡。货币的混乱造成了市场的混乱,直接影响了边区人民的生产和生活,影响了边区的抗战。1941年,为了加强冀鲁边区的金融管理,开展货币斗争,冀鲁边区党委决定,由边区财经委员会负责筹建北海银行。同年6月,北海银行在乐陵市东大桑树村正式成立,建立印钞厂,发行北海币。“之所以将北海银行选址于此,最主要的一个原因是当时的大桑树村南有一条起伏连绵十数公里的东西走向的沙丘土岭,最高处可达三四十米,树林茂密,灌木丛生,覆盖着大片大片的荆棘。在形势危急时,印钞厂就可以转移到这里隐蔽。”工作人员告诉记者。1941年7月,北海银行被正式纳入山东抗日根据地北海银行统一管理体系,改称北海银行冀鲁边区分行,这是中国人民银行的前身之一。1942年8月迁至河北的海兴县,陆续印制发行加盖“冀鲁边”的北海银行币。这一年多的时间里,冀鲁边区抗日根据地及所属的北海银行对日寇进行的金融攻势给予了有力回击。大孙爱国主义教育展览馆:还原重要历史案件 传承冀鲁边精神冀鲁边区作为抗日主战场之一,在见证历史的同时,也留下了许多难以抹去的伤痕,无声诉说着冀鲁边人民的牺牲。

北海银行冀鲁边区分行旧址,三间旧时青砖房坐落在院内,墙面上展出了一张张珍贵的北海币,这是抗战时期整个冀鲁边区流通最为广泛的货币,为巩固和发展山东抗日根据地的金融事业作出了不可磨灭的贡献。冀鲁边区有一首民歌唱道:“赶集卖了钱,心中好喜欢,红绿的北海票赚了九百三。”体现了北海货币在边区生产中的地位和边区人民心目中的信用,但北海票的发行在那个战火纷飞的年代,却充满了坎坷。1937年全面抗战爆发后,日本在发动武装侵略的同时,对占领区实施货币金融侵略,通过一系列手段让当时国民党政府发行的货币在金融战线上的作为越来越软弱无力,无法与伪钞抗衡。货币的混乱造成了市场的混乱,直接影响了边区人民的生产和生活,影响了边区的抗战。1941年,为了加强冀鲁边区的金融管理,开展货币斗争,冀鲁边区党委决定,由边区财经委员会负责筹建北海银行。同年6月,北海银行在乐陵市东大桑树村正式成立,建立印钞厂,发行北海币。“之所以将北海银行选址于此,最主要的一个原因是当时的大桑树村南有一条起伏连绵十数公里的东西走向的沙丘土岭,最高处可达三四十米,树林茂密,灌木丛生,覆盖着大片大片的荆棘。在形势危急时,印钞厂就可以转移到这里隐蔽。”工作人员告诉记者。1941年7月,北海银行被正式纳入山东抗日根据地北海银行统一管理体系,改称北海银行冀鲁边区分行,这是中国人民银行的前身之一。1942年8月迁至河北的海兴县,陆续印制发行加盖“冀鲁边”的北海银行币。这一年多的时间里,冀鲁边区抗日根据地及所属的北海银行对日寇进行的金融攻势给予了有力回击。大孙爱国主义教育展览馆:还原重要历史案件 传承冀鲁边精神冀鲁边区作为抗日主战场之一,在见证历史的同时,也留下了许多难以抹去的伤痕,无声诉说着冀鲁边人民的牺牲。

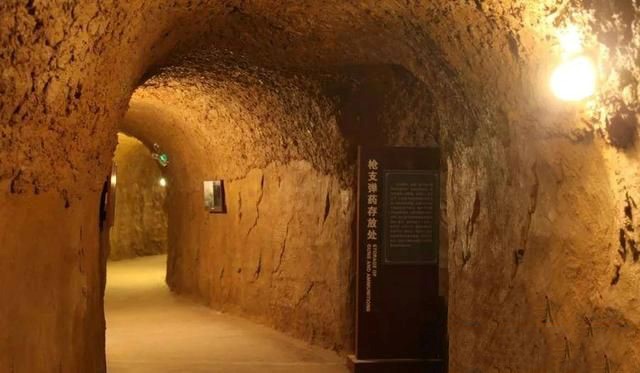

大孙乡是乐陵最西北的一个乡镇,地处两省四县交界,是冀鲁边区早期革命活动最活跃的区域。大孙爱国主义教育展览馆前有一座庄严的雕塑,由昂首并肩的工人、农民、军人三个人物形象组成,寓意以工人阶级为领导,以工农联盟为基础的中国共产党,是抗日武装斗争的坚强组织者、领导者。“抗日战争爆发后,日伪军两度占领大孙,烧杀抢掠、无恶不作,制造了骇人听闻的'千人坑'惨案。”展览馆工作人员介绍说,如今“千人坑”惨案遗址依旧记录着当年1004名抗日志士和无辜百姓被残害的历史,也见证着勇敢的大孙乡人民反抗强暴的光辉篇章,生动诠释了“敢为人先、大爱为国、不屈不挠、团结奉献”的冀鲁边精神。曾一天做17顿饭 她是抗日战士们的“亲娘”在乐陵有这么一位老人,虽然她已远离我们而去40余载,但每每回忆起那段峥嵘岁月,枣乡人都会情不自禁地忆起她,向每一位初至枣乡的来客,自豪地讲述她的故事,她就是革命母亲常大娘。常大娘本名刘相会,因家境贫寒,9岁时到朱集镇大常村给聋哑人常培仁当童养媳。“七七”事变后,枣乡大地掀起了抗日高潮,深明大义的常大娘携全家义无反顾地投入到抗日斗争中去。1938年,日军铁蹄踏入乐陵,成千上万的枣树被砍伐,取而代之的是日军的炮楼、据点。秋天,萧华司令员率八路军东进抗日挺进纵队进入冀鲁边区,广泛发动群众抗日。47岁的常大娘带领全家积极照顾伤员、掩护八路军战士。组织干事袁宝贵被送到常大娘家养伤,他身上长满疥疮、手脚溃烂,常大娘日夜为他擦洗、喂水喂饭。战争形势越来越严峻,为了更好地隐蔽和照顾伤员,同时为八路军提供安全的会议场所,1942年,冀鲁边区党组织决定在常大娘家挖掘地道。夜夜赶工,长60米、可容纳100多人的地道终于挖成了。地道内设置了区委、县委书记工作处、开会处、粮食枪支存放处、文件存放处等。有地道作掩护,常大娘家成了冀鲁边区地委和靖远县委的机关驻地。过来开会、养伤的战士越来越多,最多时一天住了120多人,常大娘一天最多时做过17顿饭。

大孙乡是乐陵最西北的一个乡镇,地处两省四县交界,是冀鲁边区早期革命活动最活跃的区域。大孙爱国主义教育展览馆前有一座庄严的雕塑,由昂首并肩的工人、农民、军人三个人物形象组成,寓意以工人阶级为领导,以工农联盟为基础的中国共产党,是抗日武装斗争的坚强组织者、领导者。“抗日战争爆发后,日伪军两度占领大孙,烧杀抢掠、无恶不作,制造了骇人听闻的'千人坑'惨案。”展览馆工作人员介绍说,如今“千人坑”惨案遗址依旧记录着当年1004名抗日志士和无辜百姓被残害的历史,也见证着勇敢的大孙乡人民反抗强暴的光辉篇章,生动诠释了“敢为人先、大爱为国、不屈不挠、团结奉献”的冀鲁边精神。曾一天做17顿饭 她是抗日战士们的“亲娘”在乐陵有这么一位老人,虽然她已远离我们而去40余载,但每每回忆起那段峥嵘岁月,枣乡人都会情不自禁地忆起她,向每一位初至枣乡的来客,自豪地讲述她的故事,她就是革命母亲常大娘。常大娘本名刘相会,因家境贫寒,9岁时到朱集镇大常村给聋哑人常培仁当童养媳。“七七”事变后,枣乡大地掀起了抗日高潮,深明大义的常大娘携全家义无反顾地投入到抗日斗争中去。1938年,日军铁蹄踏入乐陵,成千上万的枣树被砍伐,取而代之的是日军的炮楼、据点。秋天,萧华司令员率八路军东进抗日挺进纵队进入冀鲁边区,广泛发动群众抗日。47岁的常大娘带领全家积极照顾伤员、掩护八路军战士。组织干事袁宝贵被送到常大娘家养伤,他身上长满疥疮、手脚溃烂,常大娘日夜为他擦洗、喂水喂饭。战争形势越来越严峻,为了更好地隐蔽和照顾伤员,同时为八路军提供安全的会议场所,1942年,冀鲁边区党组织决定在常大娘家挖掘地道。夜夜赶工,长60米、可容纳100多人的地道终于挖成了。地道内设置了区委、县委书记工作处、开会处、粮食枪支存放处、文件存放处等。有地道作掩护,常大娘家成了冀鲁边区地委和靖远县委的机关驻地。过来开会、养伤的战士越来越多,最多时一天住了120多人,常大娘一天最多时做过17顿饭。

新中国成立后,常大娘不向组织伸手,依旧以务农为生。1972年,81岁高龄的常大娘病重,她向前来看望她的县领导郑重申请加入中国共产党。病床上,常大娘举起右手宣誓入党,并让子女从包裹里拿出积攒的钱,交了第一笔党费。1974年,常大娘去世,享年83岁。岁月无言,历史有证。 冀鲁边区革命纪念园、北海银行冀鲁边区分行旧址、大孙爱国主义教育展览馆以及革命母亲常大娘等,都是“红色小延安”乐陵市伴随新中国不断腾飞的缩影,向全党全社会注入铭记历史、缅怀先烈、传承红色基因的不朽信念。源远流长,百年流芳。一代代乐陵人将革命精神的旗帜高高举过头顶,不屈无畏的精神在新时代薪火相传,书写着穿越时空的发展答卷。(宋春晓 李勇超 王观博)

新中国成立后,常大娘不向组织伸手,依旧以务农为生。1972年,81岁高龄的常大娘病重,她向前来看望她的县领导郑重申请加入中国共产党。病床上,常大娘举起右手宣誓入党,并让子女从包裹里拿出积攒的钱,交了第一笔党费。1974年,常大娘去世,享年83岁。岁月无言,历史有证。 冀鲁边区革命纪念园、北海银行冀鲁边区分行旧址、大孙爱国主义教育展览馆以及革命母亲常大娘等,都是“红色小延安”乐陵市伴随新中国不断腾飞的缩影,向全党全社会注入铭记历史、缅怀先烈、传承红色基因的不朽信念。源远流长,百年流芳。一代代乐陵人将革命精神的旗帜高高举过头顶,不屈无畏的精神在新时代薪火相传,书写着穿越时空的发展答卷。(宋春晓 李勇超 王观博)