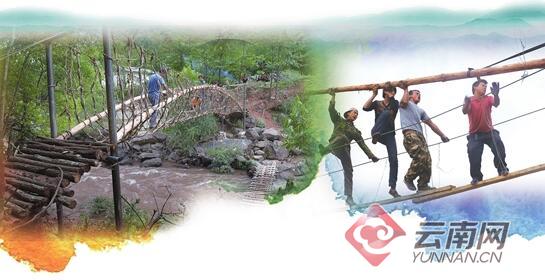

修建藤桥是个手艺活

赵国贤和他的藤桥人家

藤桥在很多地方已逐渐消失,而在云龙县白石镇境内的沘江上还保存了6座,其中5座已列为国家级文物保护单位,让白石镇成为名符其实的藤桥之乡。白石镇顺荡村82岁的白族老人赵国贤和儿子赵冠彬,与藤桥有着特殊的情结。父亲走过藤桥的岁月成了贫困的印记,而儿子走过藤桥的时代却成了小康的里程。

见证者

赵国贤家的户籍在顺荡村,而田地却在松水村,因此家就安在松水村沘江西岸。在老人的记忆中,第一次过藤桥是8岁,从20岁开始参与建造藤桥,每天日晒雨淋。

一座藤桥的寿命一般为3年左右。家在西岸,田在东岸,赵国贤在藤桥上往返了太多的岁月,也记不清参与修建了多少次藤桥。走过藤桥的记忆就是生活的记忆,住垛木房、穿打补丁的衣服、吃不饱饭、供不起小孩上学,这些情景在赵国贤的记忆里与藤桥紧紧绑在一起。

藤桥就是一段乡愁,有人说白石镇境内的藤桥经历了千年历史,赵国贤却认为“自从这一带有了人类,建木桥、藤桥的历史也就开始了”。

赵国贤是这一带藤桥的见证人,某种程度上也是现代桥梁建造的见证人,他说:“改革开放以后,白石镇境内沘江上才出现了现代桥梁,到现在共建成了11座,其中可通行车辆的有5座。”

现代桥梁的增多将重新改写藤桥的命运,其中包括松水藤桥。

2012年,到了松水藤桥复建的日期,县文化体育广播电视局考虑到藤桥旁已有一座现代桥梁,加上附近无农户居住不便于管理,于是决定将松水藤桥下移到100米外的地方修建,这样更方便两岸往来的群众,这座藤桥由赵国贤家承担修建。

修建藤桥要以古树作为桥墩,赵国贤反复比选,用了3天时间定下了桥址,他负责规划,儿子赵冠彬组织建桥。

这次修建是父子俩的一次合作,也算是父亲把修建藤桥的技术完全传承给了儿子。

新建成的藤桥距赵大叔家仅10米左右,每天都有游客来参观,多时每天上百人,少时也有几十人。赵国贤一家免费提供开水,也承担起藤桥景区观景台、停车场、卫生间、游道等场所的清扫,还义务管理着藤桥。

小康路

赵国贤和家人没有料到,这座藤桥成了他们从脱贫走向小康的“福星桥”。在好心游客的建议下,2012年底,赵国贤一家在家里办起农家饭店,专门接待游客,招牌就是藤桥人家,推出的主菜谱为当地土鸡、火腿、菌子、野菜等,饭店每月营业收入达3万元左右。

2013年秋季,云龙县沘江古桥梁群被列为国家级文物保护单位,松水、水城、顺荡等5座藤桥名列其中。藤桥寿命一般为3年左右,申报“国保”时,这些藤桥还横跨在沘江之上,而到了公布“国保”时,这些藤桥除幸存下来的松水藤桥外,其余几座都已消失。

脱贫不脱乡愁,今年,松水藤桥又到了复建期限,修复一座藤桥需投入2万元左右,白石镇、县文化体育广播电视局等部门共同筹集了资金,决定将5座“国保”藤桥都恢复起来,藤桥全部由赵冠彬承建,并在雨季前完成施工。

5座“国保”藤桥回来了,留住了两岸群众的乡愁,也方便了孩子们上学的路,游客来到这里也都要亲自体验一下藤桥,留下难得一见的影像。

“藤桥人家”走上了小康之路,赵冠彬说:“我们靠着藤桥,生活有了转机,而乡亲们还在脱贫的路上,我们帮不上大忙,但多采购一些山区群众的产品不难做到。”

“藤桥人家”坚持向芹菜塘自然社的群众购买土鸡、火腿、菌子、野菜等产品,当地群众每年可从中获得20万元左右的收入。

记者 秦蒙琳 通讯员 李少军 摄影报道