原标题:70年沧桑巨变玉溪农民告别贫穷迈向全面小康

70年前新中国刚刚成立,经过多年战争的洗礼,国家积贫积弱、百废待兴,玉溪人民同样穷困潦倒、一贫如洗,吃不饱、穿不暖。70年来,特别是党的十一届三中全会开启改革开放的伟大征程以来,玉溪市农业和农村经济持续、快速、全面发展,取得辉煌的成就,农民生活发生了翻天覆地的变化,收入快速增长,生活消费水平显著提高,生活质量明显改善,正阔步迈向全面小康。

一、壮丽70年,玉溪社会经济繁荣发展,农民收入跨越式增长

70年来,玉溪各族人民在中国共产党的领导下,筚路蓝缕,砥砺前行,一路披荆斩棘,在旧社会满目疮痍的废墟上走出了一条“生态立市、产业富市、创新强市、开放兴市、共享和市”的道路。全市国民经济由新中国成立前的一穷二白变成如今的繁荣昌盛、社会稳定,人民安居乐业。1952年,玉溪地区生产总值只有0.666亿元,到1978年增加到5.1亿元,26年(1952年―1978年)增加了6.6倍,按可比价计算年均增长5.4%。在改革开放后的历史新时期,经济总量迅猛扩张,2012年突破1000亿元大关,2018年达到1493亿元,40年间(1979年―2018年)增加了265.6倍,按可比价计算年均增长10.4%。70年来,玉溪经济总量实现了从量变到质变的飞跃,2018年玉溪市地区生产总值比1952年增加了2227.4倍,按可比价计算年均增长8.4%。随着经济总量连续翻番,人均生产总值也实现了大幅增长,2018年,玉溪市人均地区生产总值达到62641元,比1952年人均生产总值的70元增加了893.9倍,按可比价计算年均增长7%。

这70年以1978年十一届三中全会为分水岭可分为两个阶段:新中国成立后的前30年和后40年。

(一)新中国成立后的前30年,玉溪经济社会和农民收入都在曲折迂回中缓慢增长。

1949年玉溪农民人均纯收入31元,到1956年增加到50元,1958年又跌落到34元,在反反复复的起落中,1978年玉溪农民人均纯收入达到123元,29年间累计增加量92元,累计增长2.97倍,年均增长4.87%。新中国成立后的前30年,玉溪农民收入整体增长趋势较为缓慢,生活水平有所提高,但是吃饭穿衣问题没有得到完全解决,仍处于温饱不足的状态,农民的物质生活和精神食粮都很匮乏。

(二)改革开放40年来,玉溪农民收入快速增长,收入水平实现历史性突破。

改革开放40年来,随着整个国民经济的快速发展,玉溪市农民收入快速增长,为生活水平的提高奠定了坚实的基础。2018年,玉溪市农村居民人均可支配收入达到14264元,比1978年人均纯收入的123元累计增加14141元,累计增长115倍,年均增长12.6%。从改革开放40年来玉溪市农民收入增长的速度来看,呈现出明显的阶段性。

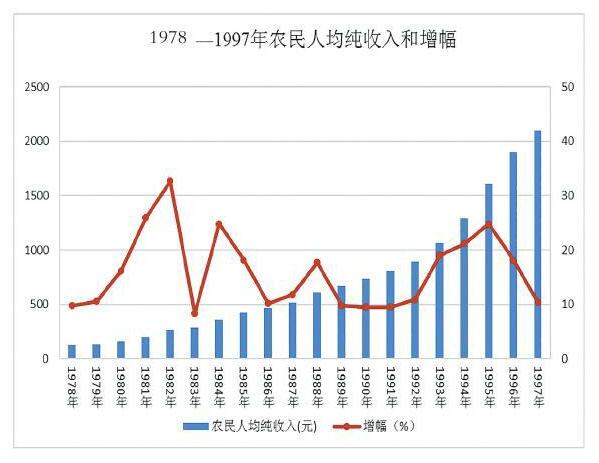

1.1978―1997年,农民收入呈现快速增长。

党的十一届三中全会以后,随着党和政府制定的新的发展农村经济的各项方针政策的贯彻落实,家庭联产承包责任制的普遍推行,加上过去农业基本建设长期以来积蓄的潜在能量的释放,玉溪市农村经济出现了快速增长。1997年,玉溪市农民人均纯收入达到2099元,比1978年的123元累计增长了16倍,翻了四番还多,19年间农民人均纯收入累计增长量达1976元,平均每年增加104元,年均增长16.1%,并于1993年突破千元大关,1997年突破2000元大关。

2.1998―2003年,农民收入进入徘徊阶段。

20世纪90年代后期,农产品的供求关系发生了重大变化,主要农产品供给由长期全面短缺变为总量基本平衡,丰年有余,农产品供给出现相对过剩。农业生产的经济效益下降,增产不增收,农民收入的增长进入缓慢阶段。1998―2003年玉溪市农民人均纯收入的增长率徘徊在3%―4%之间,是改革开放以来增长最慢的年份。2003年农民人均纯收入2588元,6年间玉溪市农民人均纯收入累计增加量仅为489元,平均每年增加81.5元,累计增长0.23倍,年均增长3.6%,增速出现较大幅度的回落。

3.2004―2012年,农民收入快速增长。

2004―2012年,中央连续出台9个有利于农业发展、农村繁荣、农民增收的一号文件,极大地推动了“三农”的发展。在市委、市政府的正确领导下,各级各部门认真贯彻落实各项支农惠农政策,坚持“多予、少取、放活”的方针,按照“生态立市、烟草兴市、工业强市、农业稳市、文化和市”的发展战略和“三优一特”的发展思路,通过卓有成效的工作,实现了经济止跌、回升、稳步发展的目标,农民收入打破了自1998年以来连续多年增速缓慢的状况,农民增收速度驶入“快车道”。2004年玉溪市农民人均纯收入突破3000元大关,2007年突破4000元大关,2009年突破5000元大关,2012年达到7628元。9年间全市农民人均纯收入累计增加量达5040元,平均每年增加560元,累计增长1.95倍,年均增长12.8%,呈现“提速”增长态势。

4.2013―2018年,农民收入稳步提高。

党的十八大以来,玉溪确立“5577”经济社会发展总体思路,紧扣“生态立市、产业富市、创新强市、开放兴市、共享和市”发展战略,全力推进玉溪开放型农业发展,加快高原特色农业发展步伐,多措并举,拓宽农民增收新渠道,使农民收入保持持续较快增长。2015年玉溪市农村居民人均可支配收入突破万元大关,2018年达到14264元。6年间全市农民人均纯收入累计增加量达6636元,平均每年增加1106元,累计增长0.87倍,年均增长11.0%。玉溪市主动适应经济发展新常态,在促进农民增收上获得新成效,农民收入稳步提高。

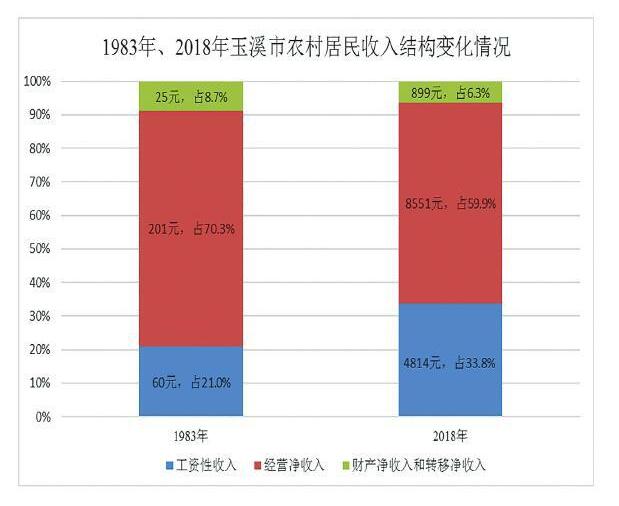

二、农民收入结构发生变化,收入来源呈现多元化

新中国成立之初,玉溪农民收入主要来源于农业,且以种植业为主,收入结构单一,增长缓慢。改革开放以后,农民收入不但快速增长,而且向多元化趋变。特别是随着改革的不断深入和发展,农村产业结构不断调整,第二、三产业快速发展,农村剩余劳动力大量转移。农民务工、家庭经营非农产业、财产性、转移性等收入不断壮大,农民收入渠道不断拓宽。

(一)工资性收入快速增长,占可支配收入的比重不断提高,收入结构不断优化。

一直以来,玉溪市委、市政府都非常重视就业工作,把就业作为最大的民生工程来抓,不断加大农村劳动力培训和转移就业力度,引导农村劳动力本地就业、就近就业,增加农民工资性收入,优化农民收入结构。2018年玉溪农村居民人均工资性收入为4814元,比1983年的60元增长79倍;2018年工资性收入占可支配收入的比重为33.8%,比1983年的21.0%上升12.8个百分点。

(二)经营净收入占可支配收入的比重下降,但是仍然占据主导地位,其中家庭经营非农产业不断发展壮大。

玉溪市始终高度重视农业农村发展问题,优化农业绿色发展区域布局,优化高原特色农业生产条件,优化农业产业结构布局,农业农村经济持续稳步增长。2018年农村居民人均经营净收入为8551元,比1983年的201元增长41.5倍;2018年经营净收入占可支配收入的比重为59.9%,比1983年的70.3%下降10.4个百分点。2018年农村居民人均经营净收入中家庭经营第一产业即农业收入为6626元,占77.5%;家庭经营第二产业收入为344元,家庭经营第三产业收入为1582元,两者共占22.5%。

(三)财产净收入平稳增长,占可支配收入的比重最小。

财产性收入较少是农村居民增收的短板。玉溪农村居民主要靠转承包土地经营权、集体分配红利、出租房屋等来增加财产性收入。近年来农村居民的财产性收入有了一定幅度的提高,但是仍处于螺旋上升的状态。2018年农村居民人均财产净收入为222元,占可支配收入的比重为1.6%,在四项构成要素中占比最小。

(四)脱贫攻坚等惠民惠农政策成效显现,转移净收入快速增长。

玉溪市是全省16个州(市)中唯一没有国家、省级扶贫开发重点县和片区县的州(市),但玉溪市始终把扶贫开发作为“三农”工作的重中之重,始终把脱贫质量放在首位,持续保持攻坚态势,脱贫攻坚巩固提升工作取得了重要进展,贫困人口、贫困发生率明显减少。2014年,经农村建档立卡贫困对象识别,全市贫困人口有3.46万户12.11万人,贫困发生率5.07%,比云南省贫困发生率低10.42个百分点,为全省最低。截至2018年底,全市贫困人口减少至512户1705人,贫困发生率降至0.13%,比全省贫困发生率5.39%低5.26个百分点,仍为全省最低。贫困地区群众生产生活条件明显改善,贫困群众幸福感、获得感明显增强。2018年农村居民人均转移净收入为677元,占可支配收入的比重为4.7%。

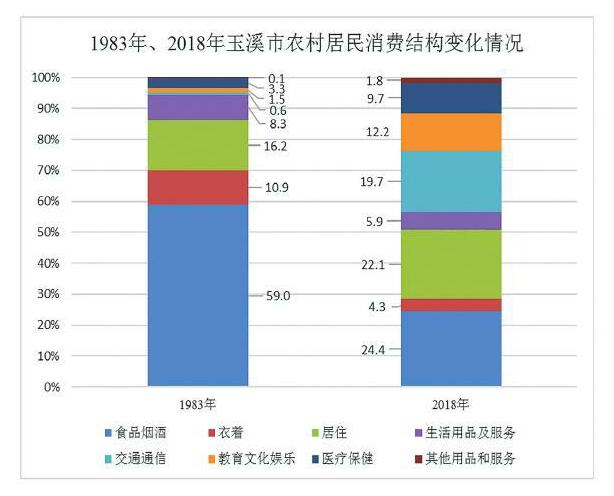

三、农民消费水平明显提升,生活质量显著改善

收入决定消费,农民收入的快速增长带动了农民消费水平的提高。新中国成立后的前30年,玉溪人民逐渐摆脱贫困,慢慢向温饱型过渡,由于一直处于计划经济时代,各方面物资匮乏。曾经,票证就是命根子,买东西要凭粮票、肉票、油票、布票等各种票证,凭票还要排队,票比钱金贵,票可以换到钱,钱却很难买到票。因此,除了温饱不足外,人们的穿、住、行等条件都很差。改革开放40年来,玉溪市农民的物质消费和精神消费得到迅速提升,居住环境和生活质量明显改善。2018年,玉溪市农村居民人均生活消费支出达12169元,比1983年的228元增长52.4倍,年均增长12.0%。生活消费八大类支出中,1983年比重排在前三位的分别是食品烟酒59.0%、居住16.2%、衣着10.9%;2018年比重排在前三位的分别是食品烟酒24.4%、居住22.1%、交通通信19.7%,食品烟酒、衣着占比大幅下降,交通通信占比大幅上升,消费结构逐步由温饱型向小康型转变,吃、穿、住、用、行发生了巨大的变化。

(一)恩格尔系数下降,食品消费由吃饱到吃好。

改革开放前,由于农民收入水平较低,大部分消费都花在了食品方面,农民生活还处在贫困的状态。改革开放之初,农民消费以解决温饱为主,食品消费支出所占比重大,恩格尔系数较高。改革开放后,随着收入的不断增长,玉溪市农民生活质量明显改善,消费结构有了明显变化,农民收入已不再是重点用来解决吃饭问题,食品支出所占比重逐年降低。国际上常常用恩格尔系数来衡量一个国家和地区人民生活水平的状况,59%以上为贫困,50%―59%为温饱,40%―50%为小康,30%―40%为富裕,低于30%为最富裕。在生活消费支出中:2018年玉溪农民人均食品烟酒支出2964元,比1983年的135元增长21倍,年均增长9.2%,恩格尔系数由1983年的59.0%下降到2018年的24.4%,下降了34.6个百分点,70年来玉溪农民的生活由贫困跨入最富裕的行列。农民饮食消费结构逐步由“量”的满足转向“质”的提高,由过去的吃粗吃饱向现在的吃精吃好转变。肉、禽、蛋、油、水产品消费增加,营养状况显著改善,2018年玉溪市农民人均消费肉禽蛋鱼51.3公斤,比1983年的16.5公斤增长2.1倍,人均消费食用油6.7公斤,比1983年的3.5公斤增长0.9倍。另外,消费观念发生极大转变,由不得不节衣缩食逐步变为隔三岔差五下馆子换换口味,再到近几年的随时随地点餐送上门,在外饮食支出大幅增加。2018年人均其他在外饮食支出290元,占食品支出的比重达到9.8%。

(二)衣着消费趋向时尚,穿着更加舒适。

改革开放前,受经济条件和购买能力的制约,农民的衣着消费十分简易和单调,“新三年、旧三年,缝缝补补又三年”的情况在农村十分普遍。伴随改革开放和经济发展,玉溪市农民的收入快速增长,衣着消费观念也发生了根本性的改变,服装消费由过去的低档、耐用、缝制逐步向舒适、时尚、美观大方及成衣化转变,过去一统天下的布鞋、胶鞋、塑料凉鞋逐步被皮鞋、球鞋、旅游鞋所替代,不仅注重衣着质量与花色,也讲究档次与款式,追求名牌化、时装化和个性化,衣着消费水平不断提高。2018年,玉溪市农民人均衣着消费支出521元,比1983年的25元增长19.8倍,年均增长9.1%,所占比重由10.9%下降到4.3%。

(三)住房日趋宽敞舒适,居住环境持续改善。

收入大幅度增加,让农民有更多的余钱投向居住消费,改善自身居住条件。改革开放以来,随着社会主义新农村建设和脱贫攻坚易地搬迁步伐的加快,各地加大了旧村改造,茅草房、夯土房渐渐从人们的生活中消失,取而代之的是崭新的砖瓦房、钢筋混凝土结构房,新楼群拔地而起,成为改革开放后玉溪农村最直观、最明显的变化。2018年,玉溪市农民人均居住支出2686元,比1983年的37元增长71.6倍,年均增长13.0%,所占比重由16.2%上升到22.1%。人均住房面积由1983年的14.4平方米增加到2018年的51.6平方米,增长2.6倍。2018年在人均住房面积中,砖木结构和钢筋混凝土结构住房面积达到44.9平方米,占住房面积的87.2%,比1983年的约17.4%提高了69.8个百分点。农村的基础设施建设不断完善,饮水更加便利和安全,村村通公路使泥泞道路变成了水泥板路、柏油路,2008年玉溪市率先在全省16个州(市)实现了全部农村人口“户户通电”,让现代文明之光照亮了夜空下每一个角落。2018年,全市90.8%的农户管道供水入户,82.8%的农户主要饮用水来源是经过净化处理的自来水或受保护的井水和泉水,88.1%的农户住宅外道路是水泥或柏油路,52.5%的农户使用电作为炊用能源,农民人均全年各类用电375度,支出159元,40.0%的农户已拥有水冲式厕所,每百户农民家庭拥有97台太阳能热水器等卫生设备。

(四)家庭耐用品拥有量增加,消费档次提高。

农民各种耐用物品拥有量的逐渐上升,消费档次的提高,是农民生活水平显著提高的又一重要标志。1983年,玉溪市平均每百户农民家庭拥有缝纫机22架、手表119只、收音机43台、电视机2台,那时候照相机、电冰箱、洗衣机、计算机还未出现在玉溪农民的日常生活中或者极少见得到。随着农民收入的提高和购买能力的增强,各种新型家用电器迅速走进农民家庭,老一代“三转一响”四大件耐用消费品从普及到逐渐退出舞台,电视机、洗衣机、影碟机、电冰箱等耐用消费品逐渐成为生活必需品,空调、吸尘器、微波炉、热水器等家电在农村市场也占有了一定份额,农民居家生活进入电气化时代。2018年全市每百户农民家庭拥有彩色电视机112台、洗衣机93台、电冰箱(柜)101台、热水器97台、微波炉28台、抽油烟机35台、空调9台、计算机21台,农民日常生活正逐步迈向城镇化。2018年玉溪市农民人均生活用品及服务支出721元,比1983年的19元增长37倍,年均增长10.9%,所占比重由8.3%下降到5.9%。

(五)交通出行方便快捷,通信由闭塞到通畅。

改革开放40年来,玉溪农村公共设施建设步伐明显加快,公路建设、电网改造、通信基础设施等的建设,为农村交通、通信水平的提高奠定了良好的基础,交通、通信由封闭向通畅转变。全市乡村公路与县道、市道、省道及国道连网,农村客运运输发展迅速,农村居民出行更加方便快捷。在农民生活消费中,交通通信消费成为改革开放以来玉溪农民生活消费的最大亮点。2018年玉溪市人均交通通信支出2392元,比1983年的1.31元增长1825倍,年均增长23.9%,所占比重由0.6%上升到19.7%。农民家庭拥有的交通工具逐渐升级,摩托车代替了自行车,特别引人注目的是,曾经被视为富有、地位象征的家用汽车,近几年已驶入寻常农民家庭。1983年,玉溪市每百户农民家庭拥有自行车39辆,摩托车更是稀罕物,2018年全市每百户农民家庭拥有生活用汽车53辆,摩托车由巅峰时期2017年的112辆减少到2018年的96辆,逐步被汽车取代。通信工具从无到有、从少到多,通信方式向现代化方向发展,玉溪农民全面进入信息时代。固定电话、移动电话逐渐普及。2018年,玉溪市每百户农民家庭拥有移动电话307部,固定电话由巅峰时期2005年的55.7部减少到2018年的4部,渐渐淡出农民的日常生活。

(六)精神生活日益充实,更加重视子女教育。

改革开放以来,随着农村经济社会的逐步繁荣,农民在物质生活改善的同时,精神生活也日益丰富多彩,文化娱乐类消费日益受到农民的青睐。农村家庭更加重视子女的教育,1995年玉溪率先实现普及九年义务教育,中小学生学杂费免除,农村家庭教育费负担减轻,但是农民自身对子女教育主动投入的经费增加。2018年,玉溪市农民人均教育文化娱乐支出1484元,比1983年的3.42元增长433倍,年均增长18.9%,所占比重由1.5%上升到12.2%,其中人均教育支出1193元,占教育文化娱乐支出的80.4%。

(七)医疗保健消费快速增长,健康意识不断增强。

玉溪农民开始更多关注自己的身心健康,防病治病的意识不断增强,在农村医保的有力保障下,过去大病小治、小病不治的现象有了较大改变,“看病难、看病贵”的状况有了很大改观。2018年玉溪农民人均医疗保健支出1182元,比1983年的7.56元增长155倍,年均增长15.5%,所占比重由3.3%上升到9.7%。

(八)更加注重生活细节,其他用品和服务大幅增长。

随着生活质量的改善,玉溪农民更加注重生活细节,愿意通过美容美发提高自身形象,大多会选择购买品质好、价格贵的首饰,同时也更加懂得享受现代生活带来的便利和快乐,节假日来一场说走就走的旅行也不再是任性的,这些因素推动玉溪农民其他用品及服务类消费支出大幅增长。2018年,玉溪市农民人均其他用品和服务支出为219元,比1983年的0.34元增长643倍,年均增长20.3%,所占比重由0.1%上升到1.8%。

纵观新中国成立70年,玉溪市在历届党委、政府的正确领导下,经过全市各族人民的共同努力,综合经济实力不断增强,农村经济社会实现了快速发展,农民生活日新月异,农民在改革开放中得到了实惠。在建党一百周年来临之际,玉溪人民将努力拼搏,实现率先全面建成小康社会奋斗目标。在新的历史起点,全市人民将乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程。我们坚信,在党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想指引下,玉溪农民必将再创辉煌,谱写乡村振兴新篇章。(国家统计局玉溪调查队 张二喜)